2025 年生物多样性日以 “万物共生,和美永续” 为主题。生物多样性是人类生存和发展的根基,与健康、充满活力的生态系统紧密相连,而森林是陆地上生物多样性最为丰富的生态系统。科学、因地制宜的森林修复可以让森林重建或加强多重生态效益,不仅使生物多样性保护获益,也可以使依托于健康森林的水土保持、气候韧性、生产生计等效益得到更充分地发挥。

2025 年 5 月 22 日,北京 —— 国际环保机构绿色和平与北京大学保护生态学课题组联合发布《协同实现森林修复的多重效益:中国政策法规体系的现状与挑战》(以下简称“报告”)。报告通过构建独创的“效益-方面-需求-行动手段”评估框架,深入剖析中国森林修复政策覆盖现实需求的完备程度,并评估现有政策体系是否有助于实现森林修复的多重效益。

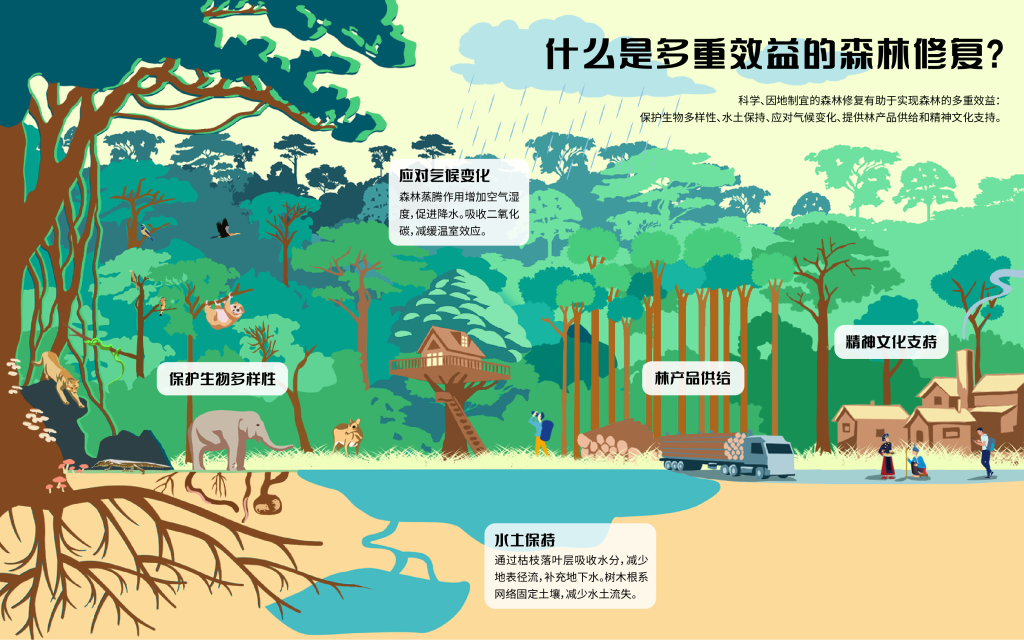

森林修复涉及多种有助于森林恢复健康状态的行动,包括限制人为干扰的程度和范围、控制入侵物种、保持林木多样性等。根据联合国粮食及农业组织(FAO)报告,森林修复有助于实现森林的多重效益,使森林同时发挥对生物多样性的支撑、水土和气候等环境服务的改善、木材等林产品的可持续供给、以及对人类精神文化需求的满足等多重功能(见图1)。

此前,研究团队曾以生物多样性保护需求为基础,首次定量评估中国生物多样性政策法律体系的完备性和侧重点。

研究首席科学家、北京大学保护生态学课题组华方圆研究员表示:“我们对此前的研究框架进行了细化和拓展,挖掘现有森林政策体系在多重效益协同治理中的特征和潜能,旨在提供有助于中国森林修复实现多重效益的政策完善路径,也为其他国家和地区的森林生态治理提供参考。”

研究团队构建了一份包含296篇中央层级制定发布的,与森林修复规划、实施和评价相关的政策文件集。根据文件集,中国自上世纪90年代以来,与森林修复相关的国家级政策法规体系持续演化与发展,且2014年后显著加速,部门协同的程度也在逐步加深。

互动图2. 中国森林修复相关政策法规对治理需求的回应程度 (鼠标滑动到对应柱子可以查看具体的政策法律文件)制图 / 财新数字说

以社会-生态系统理论为依据,研究团队穷举发现,六大森林效益下,每个效益有4-13个实践需求。报告发现,中国森林修复的政策法规体系对森林修复多重效益的覆盖基本完备,但呈现显著不均衡性(见互动图2)。

“生物多样性保护”“水土保持” 和 “气候变化应对” 效益下, “避免有害林相置换” 和 “避免非森林生态系统的置换” 的需求缺乏政策回应。“有害林相置换”指用生态功能较低的林分替代原有的、生态功能多样的森林林分,这会导致森林生态系统退化。

报告提出,森林政策制定和完善过程中,需要限制可能导致森林退化的开发和改造行为,避免结构复杂功能多样的森林被单一林分取代;还需要加强对于生物多样性和生态功能的正确认知,扭转“绿即是好”的观念。

“林产品供给” 效益下,“促进产品产出” 这一方面被覆盖的程度极高,而“促进产品的公平分配”这一方面受到的关注寥寥无几。报告提出,“林产品供给”的产业导向契合了特定社会发展阶段自然资源支撑经济发展的历史需求,但是在推进自然资源确权和林权制度改革的同时,建议开展生态产品收益公平分配机制的研究和试点、建立更合理的机制,从而促进本地居民和林业从业者参与森林保护与修复。

研究还提出,“气候变化应对”、“生物多样性保护”、“水土保持”三大效益的共性方面由于具有可观的多重效益实现潜力,值得在未来的政策创新中被重视和深入挖掘。也就是说,在森林相关政策制定过程中,将三者之一纳入考量,有望为政策文件带来延伸到另外两个效益的实践功效,从而增加实现多重效益的可能性。

另外,报告提出,多部门协同治理虽已成趋势,但跨议题、涉及多重目标的政策与治理任务的增加,对于明确森林修复的目标,以及跨部门的协作效率提出了更高要求。

绿色和平森林与海洋资深项目经理潘文婧表示,“对于森林修复这样投入多、治理周期长、见效慢的工作,我们更期待各级相关部门在清晰一致的目标指导下,持续加强跨部门沟通与协调,共同推动中国森林修复政策的科学化与精细化,使森林生态系统在生物多样性保护、气候变化应对、水土保持等方面发挥协同作用。”

查看或点击下载报告全文

媒体联系

张安琪 绿色和平传播主任

邮箱:anzhang@greenpeace.org

绿色和平东亚分部 北京办公室 北京东城区东四十条甲94号亮点文创园A座201室