2025年10月31日,北京——随着新能源加快对化石能源的增量替代,绿色转型已成为推动经济增长、保障能源安全、应对气候变化的根本出路,也是中国与欧盟两大经济体深化合作的重要方向。2025年适逢中欧建交50周年、《巴黎协定》达成10周年,是中欧关系发展与全球气候治理的关键之年。在大国战略分化的背景下,全球气候治理体系的完整性和有效性或被削弱,中欧绿色合作的全球价值显著上升。

为系统研究中欧绿色合作机遇,助力中欧乃至全球气候目标加速实现,国际环保机构绿色和平与上海国际问题研究院于今日联合发布报告《中欧绿色合作推动电力行业低碳转型:挑战与机遇》,通过梳理中欧气候合作的政治经济基础与当前面临的关键问题,提出可参考的合作路径建议。

在联合国气候变化贝伦大会(COP30)即将召开之际,报告强调,中欧应把握大会契机,合力推动全球环境治理议题的议程创新和行动机制升级,并着重聚焦电力脱碳领域,共同探索可复制的合作模式,为全球气候治理贡献示范性方案。

基础稳固,成果丰硕

报告显示,中欧已形成气候合作的高层共识。2025年中国和欧盟领导人发表关于应对气候变化的联合声明[1],强调绿色伙伴关系是双边关系重要基石,双方在绿色转型领域拥有坚实基础和广阔空间。 在经济层面,气候治理为中欧高质量发展注入新动力。能源转型引导下,双方新型产业体系扩张,劳动力市场重塑,并将减排目标的落实同地区发展紧密结合。

除了政治、经济基础,从合作成果来看,中欧气候合作在变乱交织的国际形势下仍持续深化并不断扩展。近年来,双边合作经历了从单一项目导向向结构性联动的阶段性跃迁,双方在制造协作、供应链重组与产业链耦合方面取得了一系列实质性进展[2],如相互投资建厂、共同探索绿色氢能等,进一步增强双边绿色合作转型的韧性。

局势变幻,挑战升级

报告主编、同济大学政治与国际关系学院长聘特聘教授于宏源表示:“全球绿色转型已从倡议型合作阶段进入制度主导与战略竞争交织并存的新阶段,绿色议题日益嵌入大国博弈的地缘经济版图。特别是在美国气候政策反复摇摆的背景下,中欧气候合作的稳定性和协调性面临严峻考验。”

首先,全球气候合作面临更复杂的制度摩擦和市场博弈。制度上,全球治理标准之争加剧了中欧在绿色规则协调上的压力。市场层面,绿色产业链呈现出显著的地缘聚集趋势与技术封锁倾向;绿色金融资源也正加快向拥有稳定制度预期与绿色金融创新能力的地区集中。这一趋势不仅加深了发展中国家在制度适应与融资门槛方面的结构性劣势,也暴露出中欧缺乏更高效的市场协同机制。

第二,欧盟本身的政策困境削弱了其绿色政策的执行力度与整体连贯性,也为中欧气候合作带来挑战。成员国间在发展水平、能源结构及政治立场上的差异,导致绿色政策推进阻力重重;同时,绿色转型过程中的成本不平衡、社会公平问题和制度协同复杂性,仍是制约欧盟气候目标落实的关键因素。若这些内在矛盾得不到有效化解,欧盟气候政策的执行可能受到质疑甚至中断,从而导致中欧双方在气候合作中产生更多政策调整和目标妥协,影响合作的深度与成效。

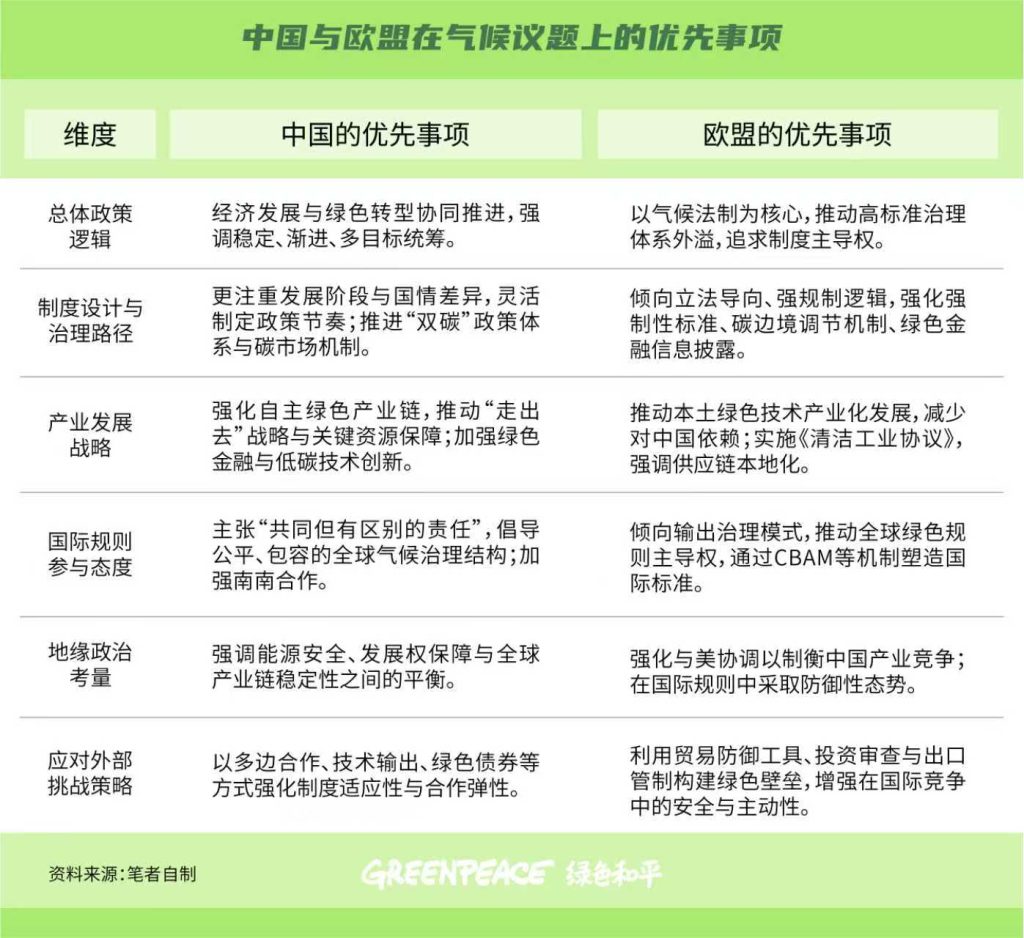

第三,中欧在气候政策与转型基础方面的差异性加大了合作难度。从政策层面看,双方在总体政策逻辑、制度设计与治理路径、产业发展战略、国际规则参与态度、地缘政治考量及应对外部挑战策略等方面存在显著差异,增加了合作协调的复杂性。其中,绿色产品标准、碳定价和市场准入机制等制度差异,使合作节奏难以同步,并引发持续的技术性与规则性摩擦。从转型基础看,中欧在能源结构、碳市场发展阶段[3]以及绿色转型的外溢路径等方面均存在明显不同[4],进一步制约了双方的合作效能。

以电力脱碳为抓手,拓展合作新空间

报告的作者之一,绿色和平气候与能源项目主任何婧表示:“在特朗普政府退出《巴黎协定》、多边承诺失序、全球南北分化加剧的背景下,中欧合作在全球气候治理中的战略地位持续上升。双方亟需加强互信与协作,共同提升气候行动力度,特别在是气候政策协同、电力脱碳等关键领域发挥更大作用,合力推动全球气候治理转型。”

为推动中欧气候合作走深走实,在巩固已有合作基础的同时,拓展更多务实协作,以增强全球气候治理体系的韧性与执行效能,报告指出,中欧宜重点推进以下合作路径建设:

一是提升“中欧 +”的气候雄心,加强贝伦气候大会合作。2025年底在巴西贝伦召开的《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会,将成为全球气候治理由承诺体系走向执行机制的关键节点。报告建议,中欧应围绕气候资金可及性等核心议题,推动全球资金机制规则重构,并在气候金融治理中强化中欧的制度联动。同时,中欧亦可拓展“气候议题 +”合作维度,加强海洋生态治理、绿色科技等新兴领域的互动[5],在贝伦大会背景下合力推动全球环境治理议题的议程创新和行动机制升级,为2030年后全球气候治理体系构建提供中欧方案。

二是确立电力脱碳作为中欧能源转型合作的重要抓手。中欧合计碳排放量约占全球总量的40%,且电力部门是双方最大的碳排放来源,其脱碳进程直接关系到双方气候目标能否如期实现[6]。双方脱碳路径高度互补:欧盟亟需中国光伏组件保障 REPowerEU目标实现[7],中国则需引入欧盟在电网调度与系统灵活性方面的成熟经验,以降低风光弃电率。报告建议,中欧可共同发布“中欧煤电有序退出指引”,明确各自煤电削减路径与时间表,推动融资与保险机构逐步退出对煤电项目的支持,建立绿色电力替代的过渡性保障机制,并在碳市场对接与绿电认证框架下探索政策联动,从而为加速全球煤电转型提供可复制的范式。

参考文献

[1]中国政府网 . 中欧领导人关于应对气候变化的联合声明——《巴黎协定》达成 10 周年后的前进方向 [EB/OL]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202507/content_7033629.htm.

[2]欧歌. 拜登政府重启美国对华气候合作及其限度 [J]. 战略决策研究 ,2024,15(01):3-24+109.

[3]中国碳减排成本的定价机制尚未健全,碳减排隐性成本影响中国出口企业在国际市场上的竞争力,囿于隐性碳减排成本核算难度较大,且不易融入欧洲碳排放交易体系 (ETS) 等国际碳市场,企业需要承担更高的碳减排成本,一些高碳排放的产品出口将会受到较大限制;由于降碳减排存在较强外部性,各国政府合作构建低碳发展国际秩序与政策机制是实现碳中和的必要前提。中国当 前能源转型与减碳的政策机制以“控制命令型”为主,造成隐性降碳成本较高。同时,碳市场建设速度放缓,市场机制的碳减排作用无法得到充分发挥。

[4]姚铃 , 夏传信. 中欧绿色转型政策、路径比较及有关合作建议 [J]. 对外经贸实务 ,2023,(12):4-11.

[5]李学峰、岳奇、吴姗姗 . 欧盟蓝色经济发展现状与中欧合作建议 [J],海洋经济 , 2023 年第 5 期。

[6]姚铃,夏传信. 中欧绿色转型政策、路径比较及有关合作建议 [J]. 对外经贸实务,2023, (12):4-11.

[7]刘秋悦.“重新赋能欧盟计划”与中欧可再生能源合作探讨 [J]. 中外能源,2024, 29(03):7-14

点击查看报告《中欧绿色合作推动电力行业低碳转型:挑战与机遇》

媒体联络

绿色和平传播主任王宇宁

yuwang@greenpeace.org