自9月以来,中国北方异常地阴雨连绵,多地降雨打破历史记录。其中,陕西、山西、河南、山东等地降水日数达20-30天。

时值秋收关键期,这样的天气让农民措手不及。二十四节气本是农人与自然的默契,这场秋雨将这一默契无情地打破。

当节气不再可靠

河南是中国主要的小麦和玉米产区,秋播小麦,夏播玉米,两者轮种,历来如此。河南汤阴的小张也不例外,他家有20余亩地,地里的玉米本该到了收割的时候,但他却发现,今年的节气乱了套。

“今年的气候比较怪”,小张难以理解,“急需下雨的时候,河南周边都在下雨,就河南没有下雨。到九月下旬十月上旬需要收割的时候,连续下雨,加大了我们的劳动量,农收还减产。”

这不是小张的错觉。据河南省气象局数据,9月以来,河南全省平均降水量比常年同期多2.7倍;平均阴雨日数24.5天,比常年同期多9.6天,两项数据均打破1961年以来同期纪录。河南土壤墒情监测数据显示,76%的测站土壤偏湿,43%的测站土壤水分过饱和——这些数据,都超出了在这片土地上世代耕耘的农民们的经验和理解。抢收,和老天爷赛跑,是农民唯一应对的办法。但这件事也没那么容易。

收割,是农民面临的第一个难题。农田积水泥泞,普通收割机难以下地,而履带收割机成本高昂,是普通收割机的两倍,小农户难以负担。遇到倒伏严重的地块,履带收割机会消耗正常情况两倍用量的油,但也只能勉强收起来很少一部分的作物。多数农民只能亲自下地收割。

好不容易收起来,烘干晾晒又让人犯了愁。连绵的阴雨让玉米极易发芽霉变,政府提供的烘干机供不应求,大户优先;考虑到成本,一些烘干站甚至不接受散户湿粮。小农户只能以低价卖给粮食收购点,或自制防雨棚,或在院子、房顶、广场上“见缝插针”地晾晒。但晾晒时间仍受天气影响,一再延长,成堆的玉米集中晾晒,会因高温高湿而导致二次霉变。

玉米本身售价就不高,一旦变成湿粮、霉粮,收购价几乎腰斩。小张家的玉米通常直接卖给粮站,由粮站进行筛选,按标准定价。往年干玉米价格约9毛一斤,含水量偏高的约7毛一斤,品质不佳的价格更低。截至发稿前,小张家的玉米还没有开始收购,他猜测今年价格可能会比往年高一点,但比起损失,仍是杯水车薪。

连阴雨带来的忧患还不止于此。往年此时已是冬小麦播种的时节,但秋粮没收完、田间湿度过大,让小麦播种无从着手。但小麦最佳生长温度范围较窄,如播种较晚,生长期气温超过阈值,就会导致小麦过早成熟、生长周期缩短,进而降低产量。

对于冬小麦晚播,已有专家提出“以技补晚”的“晚播指南”,比如换用更耐晚播的种子、通过增加播种量来弥补时间差带来的损失、提供足够肥料保证后期生长营养等。但这些措施无疑会进一步增加成本,对于本就歉收的农民来说,更是雪上加霜。

气候变化打乱了农时

河南不是个例。

自9月以来,山西全省平均降水量较常年偏多6.6成,南部大部降水量比常年同期偏多8成-3倍,形成连续阴雨天气或局地暴雨。同一时间,山东全省平均阴天日数、降水日数较常年同期明显偏多,平均降水量较常年同期多314.6%,均为1951年以来历史同期最高值。截至10月14日,山东省近八成站点10厘米农田土壤相对湿度在90%以上,农田过湿面积达7205万亩。

从气象原因来看,此次北方地区的极端降雨直接原因是西太平洋副热带高压(以下简称“副高”)持续稳定控制长江及江南地区。看似截然相反的南北方天气,实际上都是副高在发挥作用。被其笼罩的南方地区晴热干旱,并持续把海上的暖湿水汽不断输往北方,这些水汽与南下的冷空气相遇,形成了连绵的秋雨。

而导致副高如此“顽固”的根本原因,正是气候变化。一方面,全球气温升高使副高长期处于增强状态,影响范围逐渐北扩;另一方面,海洋温度的升高也带来了更多异常活跃的台风。今年9月至10月上旬,活跃在南海及华南地区的“桦加沙”、“博罗依”等台风,形成了一道屏障,阻碍副高向南撤离。

更重要的是,这样的极端状态并非孤立事件。由于气候变化导致雨水时空分布不均且波动越来越大。今年夏季,河南、陕西、甘肃以及苏皖北部、山东等地刚刚经历了一场严重干旱,比如河南大部分地区曾经历了长达35天的高温,期间仅有3天小雨。夏季的炙热与干旱刚刚过去,秋季的阴雨又接连不断。

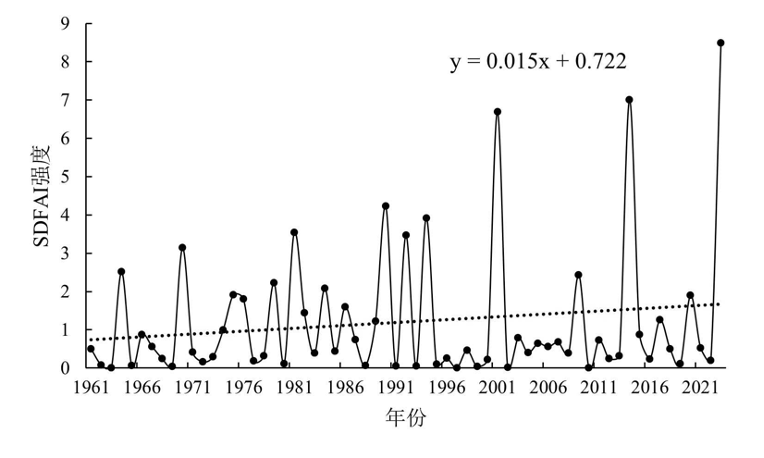

这样的波动常被称为“旱涝急转”。1961-2024年,河南省旱涝急转强度整体显著上升,并于2024年达到历史峰值;近年来(2011-2024年)极端事件频率和强度进一步增加。旱涝急转对农业有直接影响,导致作物根系受损,加剧病虫害发生概率。另一方面,旱涝急转会使农田土壤质量下降,在较长时间内影响耕作。旱涝急转的频率与不可预测性,使原本已经紧绷的农业生产节奏彻底被打乱,正在超出农户的承受能力。

“看天吃饭”的困境,不应只靠农民独自承担

“夏天没被旱死的玉米,淹死在了秋天。”这是许多田地里正在发生的事。

根据媒体报道,河南省政府已加大资金支持力度,紧急下达5000万元资金,支持抢收抢烘。具体措施包括公布4900多台烘干机械位置,动员4000余名粮食经纪人收购并转运湿粮,将其烘干,烘干机器24小时不间断运转。其他省份也在采取类似方式加速抢收秋粮,力争将损失降到最低。

农户应对方式也体现出韧性。有人自制防雨棚、轮班操作烘干机;有人自寻晾晒场地;还有人通过微信群互通气象信息、调动邻里资源抢收粮食。即使机械资源有限,他们也想方设法保持粮食干燥,避免霉变和损失。

但这些补救措施仍难弥补农民的困境。农民长期暴露于高温干旱、暴雨洪涝、大风冰雹等气候风险中,承担着粮食生产的重任,却在技术、基础设施和信息获取上处于不利位置。自给自足的小农户应对灾害的资源更加匮乏,而稍具规模的农户因为灾害遭受的经济损失更大,影响长期经营的信心。

“看天”已经不一定能“吃饭”,缺乏系统性的支持更让农民步履维艰。在农业技术、设施和信息均不足的情况下,农业保险等托底机制同样缺位。有农民在接受采访时表示,农业保险覆盖作物种类有限,并且只有在粮食绝收时才会赔付。很多农民既不了解条款,也没有足够的意识或经济能力长期购买保障。收成受损却未达赔付标准的农民,只能独自承担损失。这意味着,一场雨就能让一年辛苦化为乌有。

在绿色和平发布的报告《节气的时差:多元农户经营主体气候变化认知与适应策略案例研究》中,接受访谈的老一辈农民大多认为,气候与天气是人类难以干预、难以控制的自然现象。但他们再辛苦也不愿放弃耕地:“没有那么多风调雨顺了,不可能怕灾了就不种了,哪年要是没种但实际年景好,收成不错呢?你种了才会有收获,土地在那里,只要种了,哪怕有灾害,多少都有一些收成。”

气候危机下最脆弱的人,往往不是气候危机的制造者,却往往承受着最直接的代价。气候变化造成的损失并不仅仅是经济层面的。连年灾情削弱了农村社区的信心与凝聚力,年轻人进一步流出,土地撂荒增加,农村韧性正在被逐步掏空。如果维持旧有的治理方式,不能积极应变,有可能因人祸造成更大损失。国家适应气候变化政策需要为农业从业者提供合理的种植规划、更加充沛的资金和技术支持,农业经营利润、基本社会保障也应更多地向辛勤耕作的农民倾斜,让农民获得应有的回报。

此外,面对气候不确定性的加剧,提升韧性固然重要。另一面,减少碳排放才能从源头上减少未来极端天气发生的概率和强度。如果气候变化继续加剧,再多的适应努力都将变成追赶失控的天气。只有当全社会在减排与适应上同步加速行动,农民的努力才不会在下一次灾害中被淹没。

参考链接:

https://www.chinanews.com.cn/gn/2025/10-13/10497456.shtml

https://news.cctv.com/2025/10/12/ARTIQ6MQ8Y9fzxte8ckPOVTt251012.shtml

赵阳. 1961~2024年河南省旱涝急转现象时空演变特征[J]. 自然科学, 2025, 13(3): 517-524.

https://mp.weixin.qq.com/s/6lRnGuGG3TmpKuXGUSX93g

https://finance.sina.com.cn/roll/2025-10-15/doc-inftyrue3403124.shtml

https://www.eeo.com.cn/2025/0806/743373.shtml

https://zonghe.lyd.com.cn/system/2025/10/12/032498152.shtml

https://mp.weixin.qq.com/s/8n6V8Wj02Z6x8h6U1zbQzg

https://news.qq.com/rain/a/20251018A03K5C00

https://news.qq.com/rain/a/20251018A03K5C00

https://www.chinanews.com.cn/sh/2025/10-10/10496382.shtml