4月9日下午,绿色和平联合北京市朝阳区环友科学技术研究中心举办的第三届不止音乐会将落地北京。

冷与暖的规律更替,让人们得以适应并感受四季。然而,气候变化正在悄然打破这种“秩序”,也影响着生活在冷暖之间的每个人…… “气候行动”,是国际会议中的焦点,也是乡间地头的瓜果飘香和街头巷尾的生活配套。

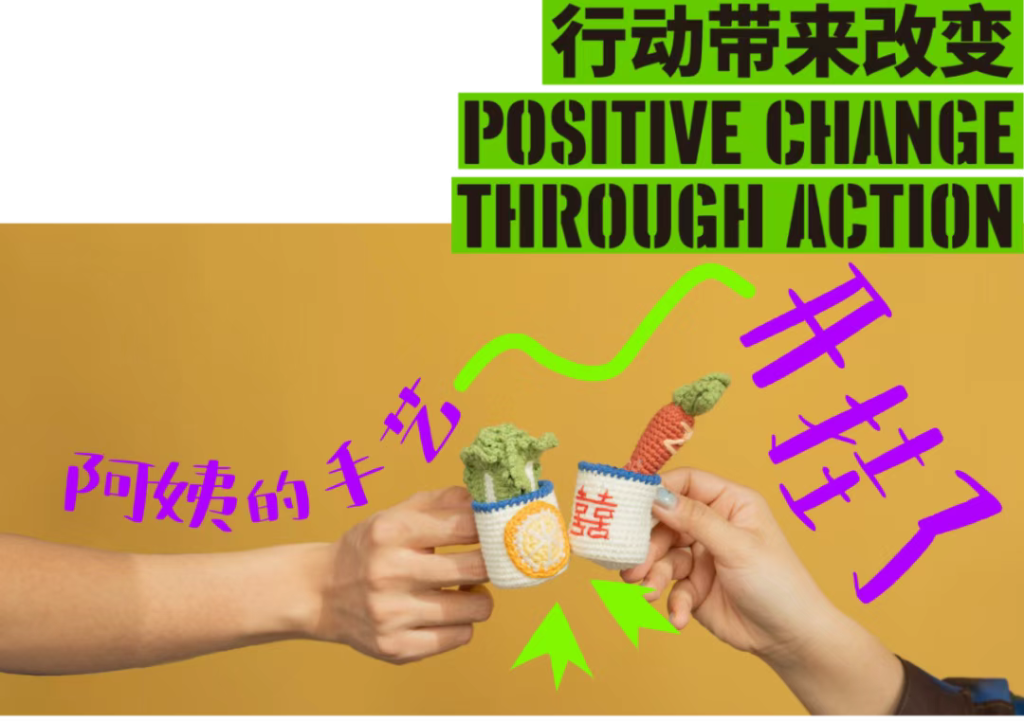

所以这次,我们携手Nova Heart,以「冷暖织间」为题,聚焦气候风险下的脆弱人群,跟随音乐的节奏,致敬那些饱含专业、勇气和创新的气候行动。

想免费看音乐会?安排!

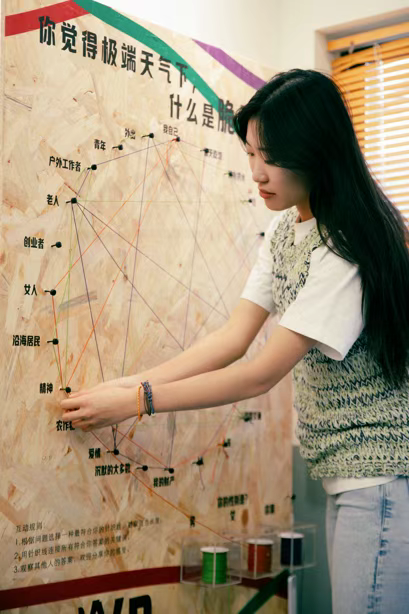

今天,我们将三块「冷暖织间」互动问题板放置在了北京二环内的三处地点。找到它们,根据你自己的答案完成“连连看”,就有机会获得音乐会的免费入场券以及限量主题周边!

你和不止音乐会之间,就差这三步——

记得带话题 #不止音乐会,发布小红书并 @绿豆的灵感笔记(绿色和平官方小红书账号),我们将随机选择20位完成挑战的朋友,送出音乐会入场券!

凭借你的小红书帖子,还可向店员领取一份「冷暖织间」纪念品。先到先得哟!

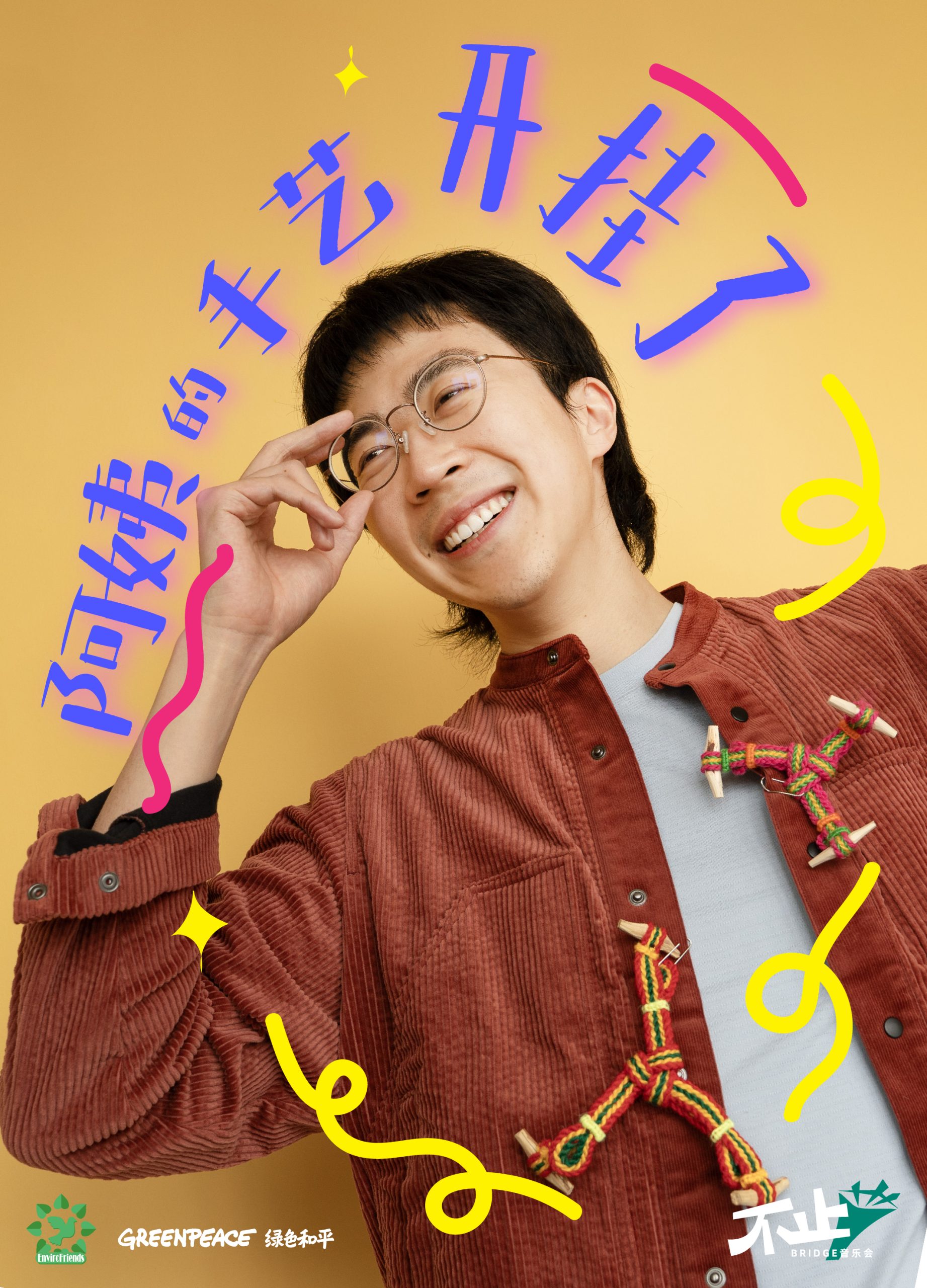

对很多人来说,一针一线,是冬日的暖阳,是家的温度,是亲人的关怀,也是故乡的记忆。绿色和平希望用这套“冷暖织间”系列编织品,连接起身处于气候风险中的每个人、每种生活,一起关注气候脆弱人群,共同探索气候行动的更多可能!

摄影 © 严荼

边华睿正熟练地钩织出一个胡萝卜挂件,橘红色的毛线在她指间飞舞。但其实这并不是她想做的胡萝卜。“鞭杆红”——一个对年轻人来说宛如咒语般意义不明的词语,是过去北京地区最流行的胡萝卜品种的名字。这种传说中的胡萝卜又长又细,表皮红得发紫,完全不同于如今橙黄色的胡萝卜。

“以前吃鞭杆红,连皮都不削,洗干净一蒸,带着很浓的胡萝卜的土腥味儿。”边华睿回忆道。她本想用毛线复刻出这种已经从菜市场销声匿迹的老品种,但等她真的勾出了一个紫红色的胡萝卜时,所有人都觉得它怪怪的。新品种模样已经占领了大家对胡萝卜的全部印象,老鞭杆红的鲜艳色彩也随着时间的流逝,从记忆中褪色了。

比起鞭杆红,圆茄子倒是依旧坚守超市货架,与长茄子、绿茄子、白茄子们分庭抗礼。但“茄‘圆’主义者”马丽坚持说北京只有圆茄子,别的都是“入侵”来的。“长茄子已经进入市场多年,我还是只爱买圆的,那才是熟悉的家常味道”。

还有很多老品种,既没有像鞭杆红一样留下一段令人惋惜的传说,也没能像圆茄子一样有幸坚守阵地;只有当你忽然感叹“怎么好像和原来的不太一样?”的时候,才发现它们已不告而别。马丽说起以前的黄瓜:“那时候的黄瓜在院子里一撅,恨不得整条胡同都闻见了!”这场怀念也蔓延到了西红柿,“以前的西红柿哪放得了这么久,一收获了就一大堆,要赶紧做成西红柿酱,装进输液用的玻璃瓶里,留着慢慢吃。”现在的西红柿一年四季都有了,却变得硬邦邦,也没有了西红柿的味道。

“你们说这些老品种,真的就再也回不来了吗?”。答案或许并不乐观。它们大多因为产量低、储存难,被现代农业渐渐淘汰。但偶尔,阿姨们还是能在菜场的角落,或者某家邻居的小院里,找到几颗熟悉的瓜果。每次,她们总是忍不住买一些回来,拽住一丝过去的味道,不愿意让它彻底消失,就像拽住她们手中攥了几十年的毛线一般。

阿姨们小心地取出各自珍藏的钩针,每一把都跟随了她们多年,承载着许多故事。马丽有一把特别珍贵的钩针——金属部分来自废旧的自行车辐条,而把手则是用亚克力雕刻成丹顶鹤的形状。“这是我小时候舅舅亲手给我做的,我一直带着,搬家多少次都没弄丢。”

在物资紧缺的年代,连毛线都是紧俏货。阿姨们为了钩织,不仅用过缝被子的粗棉线,还拆过旧毛衣、劳保手套。如今,五彩斑斓的毛线触手可得,但她们依然习惯循环利用,偏爱回收的旧毛线和工厂尾单。她们相信,每一根线都蕴藏着被重新赋予生命的可能。薛秋彦是“瘾”最大的一位,所负责的是大白菜制作也是最耗费功夫的。沉浸在编织中的她有时都忘了回话。“就我这最复杂,要分成好几个部分”,她的话语里透着自豪,“白菜的叶子得一层层叠起来,由里到外的细节都不能缺,这样才像真的。”

四双手,四种挂件,几十年胡同生活的记忆。对她们而言,编织不仅仅是一项手艺,它是一种生活的表达,一种对过往的追忆,也是一种与当下世界的温柔对话。在退休后的时光里,她们用钩针和毛线,紧紧连接着过去、现在与未来。

三处互动地点,围绕着处于气候变化和科技变革中的北京胡同。相信每个走过的人都会看到不一样的气候风险和社区故事。期待在评论区看到你独特的观察。

媒体联络:张芷巍 zzhang@greenpeace.org