2025年第八届世界自然保护大会见证了一个具有里程碑意义的瞬间:大会于10月14日通过一项“保护海山与脆弱海洋生态系统免受破坏性活动影响”的决议,其中包括将底拖网等破坏性的捕捞方式在公海海山上逐步禁止[1]。这项动议由深海保护联盟(DSCC)等机构共同向大会递交,最终,95%的政府和政府机构成员,以及99%的非政府组织和土著人民机构对该动议投出赞成票[2],由此,全球海洋保护又向前迈进了一步。

读到这里,可能你会发问:为什么要禁止底拖网在海山作业呢?为什么它被认为是破坏性的捕捞方式?这跟海洋保护又有什么关系?各位看官少安毋躁,这篇文章将通过两个故事为你解答以上疑问,并揭秘渔具渔法与我们餐桌上吃到的鱼,以及海洋生态环境的关系。

塔斯曼海的生命奇景与隐秘伤痕

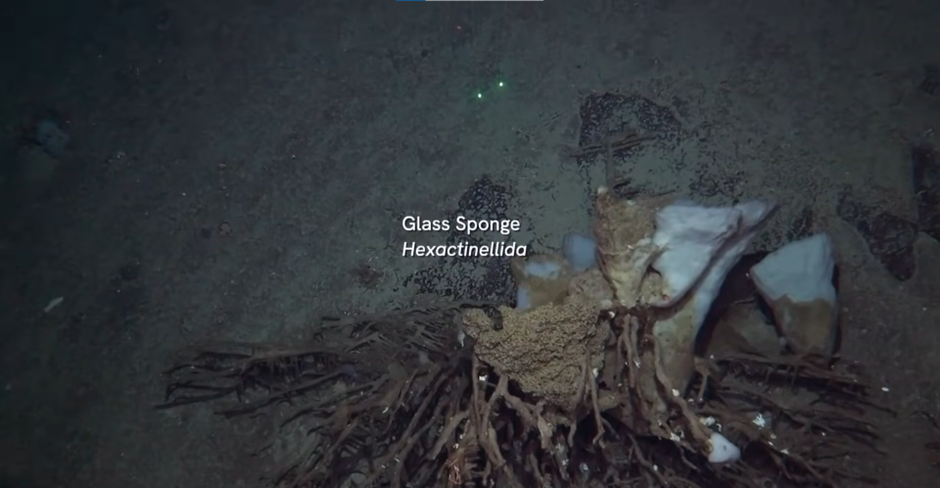

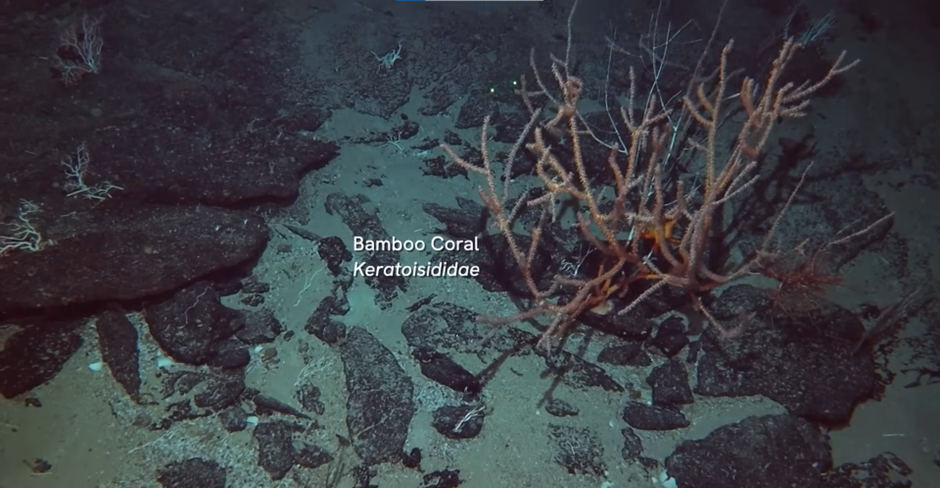

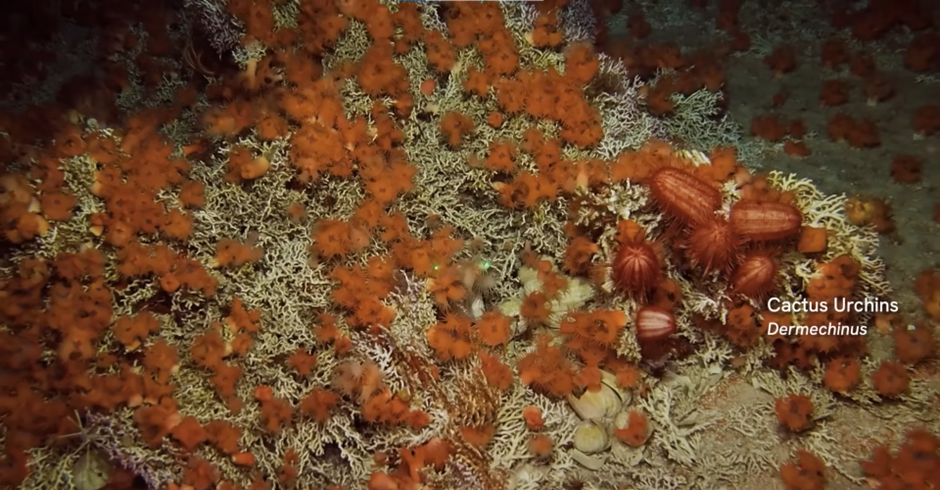

在南太平洋塔斯曼海的波涛之下,隐藏着一个火山造就的失落神奇世界。深海珊瑚和海绵“花园”覆满连绵不断的海山和海底高原,在浩瀚的公海中孕育出一片片“生命绿洲”,滋养着这片区域的海洋“居民”。正因如此,有越来越多的呼声希望未来在塔斯曼海建立公海保护区。

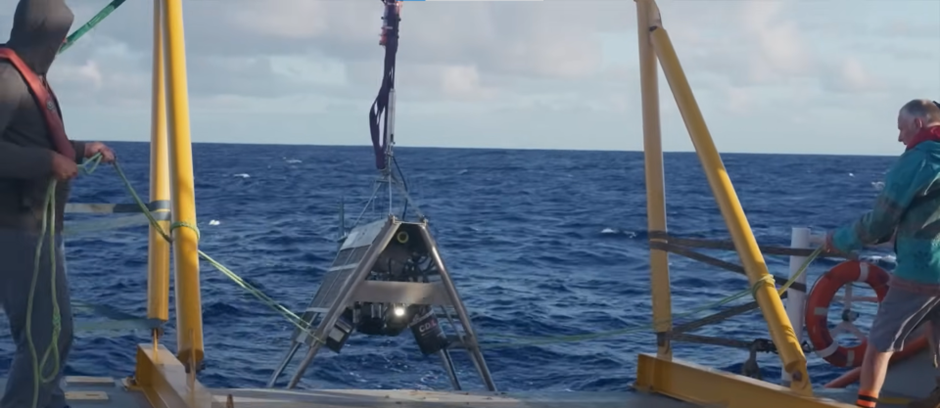

为了深入了解这片海域中的海山及深海生态系统及其所受威胁,2025年初,绿色和平彩虹勇士号在塔斯曼海公海开展了一系列调研活动。团队在航程中勘测了许多从未被研究过的地点,将摄像机投放至水下1200米处,记录了那里的生命景象,也拍下了底拖网渔船作业在海底造成的“伤痕”。

当彩虹勇士号驶入预定调查区域后,技术人员将海底摄像机投入水中。珊瑚和一群天竺鲷鱼群映入画面,此处丰富的生物多样性逐渐展现在调查人员的眼前。

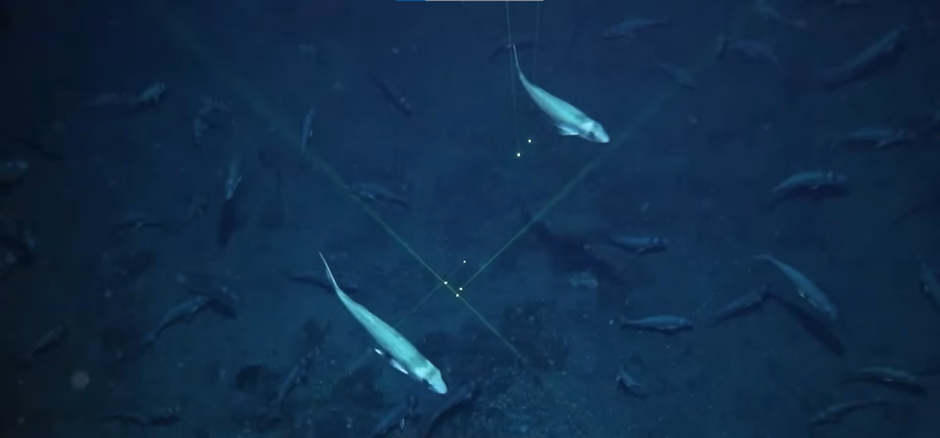

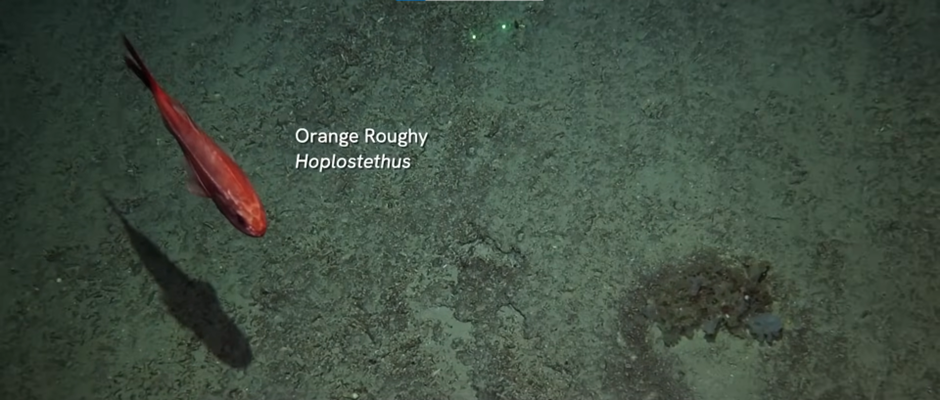

驶至豪勋爵海隆附近时,团队再一次被碧波下蕴藏的深海生物多样性所震撼。生活在1000米深海中的“神奇生物”们,纷纷跑到摄像机前“打招呼”,仿佛对外来访客充满好奇。

虽然船上很多科学家与项目专家看过深海珊瑚的图片或者影像,但当他们真正面对这个古老的海底生态系统,震撼依旧难以言表。参与调查的科学家甚至感慨,在这些古老的生物面前,我们个人的生命,可谓沧海一粟。

然而,就在2024年,一艘底拖网渔船在附近公海捕捞,拖上船37公斤深海珊瑚。由于对海底生态造成的惊人破坏,暂时禁止在此海域进行深海捕捞作业,直到2026年[3][4]。

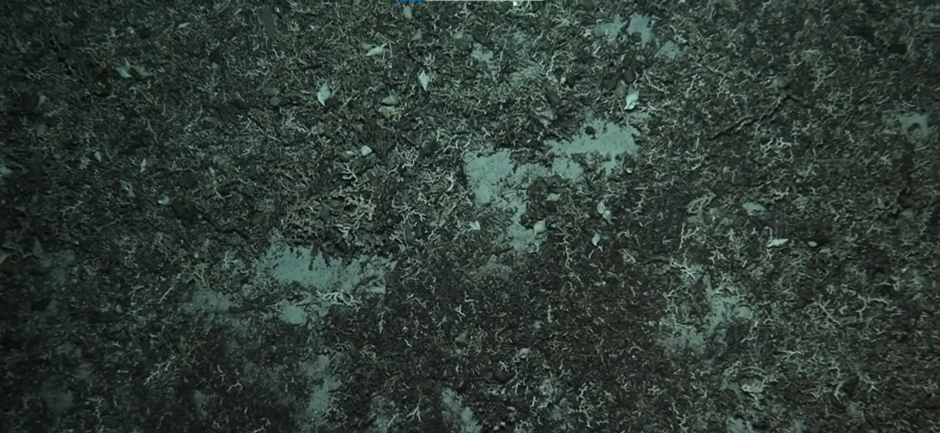

航程第五天,彩虹勇士号沿着底拖网渔船的作业轨迹调查底拖网作业后的海底生态情况。

海下摄像机入海不久,一片片灰白与黑色交织的画面就映入入了大家的眼帘——那是被底拖网暴力脱拽过后死去的珊瑚碎片。

深海珊瑚的生长极为缓慢,一般每年以几毫米的速度生长。这些死去的黑珊瑚的生长速度更是慢到每年仅生长约0.03毫米[5]。珊瑚、海绵,以及其他生物组成的“森林”为周围的海洋生物提供了繁殖地与“避难所”,因此这一片片珊瑚坟墓的背后,也是一个个“海洋社区”的消亡。

海底绚烂的生物多样性与眼前的珊瑚坟墓形成了强烈对比,也让调查团队更加动容。联合国《第二次世界海洋评估》报告指出,捕捞,尤其是底拖网捕捞,是当前海山生态系统面临的最大威胁[6]。海山是海洋中的生物多样性热点,是许多生物的觅食与栖息地。然而,过去几十年间,海山一直遭受着工业底拖网捕捞的破坏。底拖网贴着海底推进,像大嘴怪物一样将沿线的一切收入囊中——除了捕捞目标物种,还兼捕濒危物种、古老的冷水珊瑚或海绵等,被底拖网破坏的深海生态系统可能永远不会恢复如初。深海生态在破坏性捕捞方式面前的脆弱,迫使我们开始反思:我们到底应该选择怎样的捕捞方式,才能维护人类与海洋生态的平衡?

破坏性捕捞的阴云,正笼罩海洋

除了底拖网,其他许多选择性差、破坏性高的渔具渔法也在对海洋生态以及渔业资源造成压力。

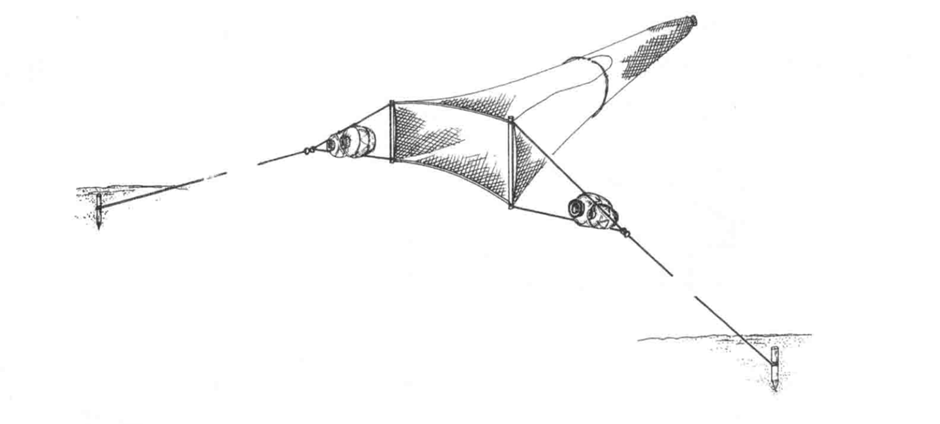

流刺网——一种垂直放置在海中的网片式网具,多用于捕捞中上层鱼类,是一种被动捕鱼的方式。在海中长方形网片的颜色与水相近,目标鱼种游过网眼时,就会被卡住。然而如果网眼过小,或是多层网片层层相叠,又或是长达数十千米的渔网绵延在其他海洋物种的洄游通道上,对海洋生物以及生态环境造成的影响将难以想象。“未成年的”小鱼、海洋哺乳动物、海龟和海鸟等生物,都有可能因触网被无差别捕捞。

世界自然保护联盟鲨鱼专家小组于2024年发布了有关鲨鱼状况的报告。报告指出,自2005年发布首份报告以来,过去20年里,虽然各国努力改善鲨鱼的生存状况,但渔业活动仍是威胁其种群数量的最主要原因。全世界不仅有约26%的鲨鱼物种作为目标物种被渔业活动影响,此外还有大量兼捕的“受害者”[7]。美国海洋与大气管理局曾在2011年至2013年于美国西海岸进行的一次研究中发现,每捕捞一条剑鱼,就会有41条大青鲨惨遭误捕[8]。

同样的故事也发生在海龟身上,在地中海,每年定置网兼捕的海龟可达3万只,其中82.6%的海龟难逃丧命结局;在地中海亚得里亚海的海龟繁殖地,每年有超过8900只海龟被兼捕[9]。

这些数据,凸显着加强渔具相关管理的重要性。除了珍稀濒危生物,即使是商业捕捞鱼种,若兼捕过多的幼鱼,也会影响整个鱼种的种群数量,最终导致资源衰退。

从未间断的改善措施,给海洋带来喘息空间

好消息是,社会各界已经开始采取措施,来减缓不可持续的渔业捕捞对环境造成的影响。在世界各地,都有相关规定禁止使用网目过小的“绝户网”;而层层叠叠的大型流刺网也在公海上被禁止作业。区域性渔业管理组织也通过在特定区域限制特定类型的捕捞作业,并结合船上观察员制度以及空间、时间上的管控,减少公海上发生的兼捕。

针对底拖网,各国也在不断采取措施。希腊在去年召开的“我们的海洋”大会上宣布,2030年前将全面在保护区内禁止底拖网,打响了欧洲限制底拖网的第一枪[10]。瑞典也紧随其后,在今年禁止了底拖网在保护区的作业[11]。欧盟则在2023年通过了“海洋行动计划”,其中就包括逐步杜绝底拖网在保护区的作业,并要求其成员国提交计划实施路线图[12]。

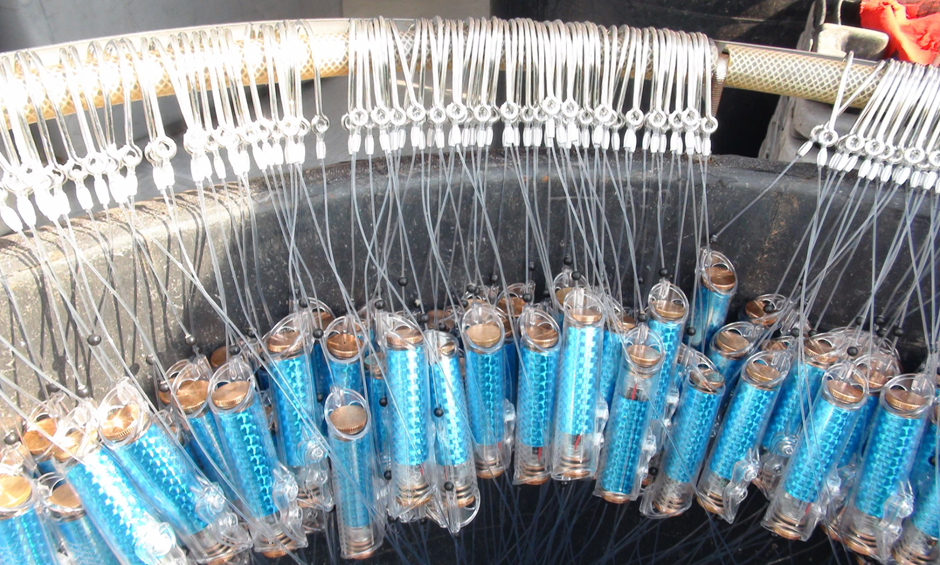

除了完善规章制度,科学家们也尝试改进现有渔具,减少对海洋生物与环境造成的影响。在减少鲨鱼兼捕方面,科学家们利用鲨鱼对于电场极为敏感的特点,在延绳钓鱼钩加装小发电器。一旦这些装置接触到海水,便会自动开始产生强力、小范围的电脉冲。这样的小电场足以令鲨鱼和鳐鱼等板腮亚纲物种远离鱼钩和饵料,并对金枪鱼等目标鱼种咬钩几乎没有影响。应用于地中海的延绳钓渔业后,大青鲨的兼捕率有效下降了91%,魟鱼的兼捕率下降了71.3%[13]。

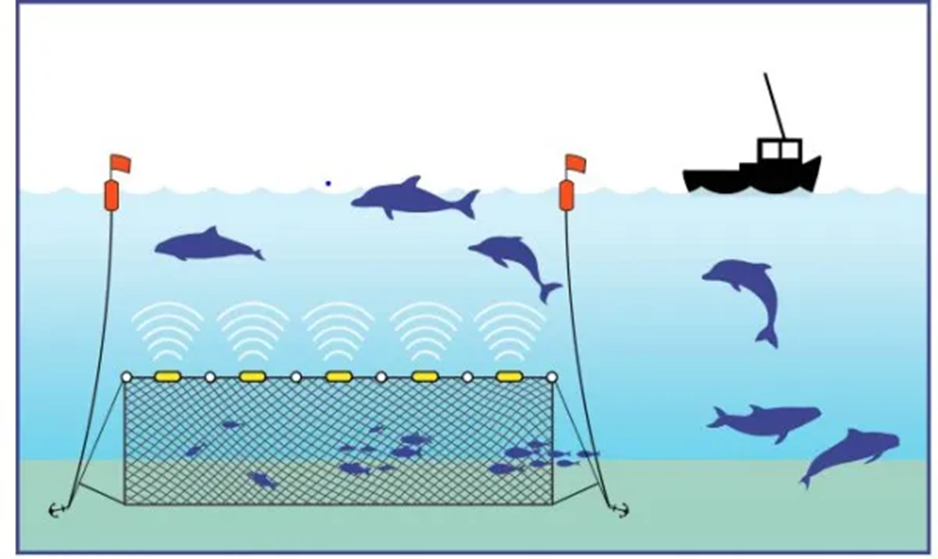

异曲同工的技术也被应用于海洋哺乳动物。比如,在定置网上安装声学装置,来驱赶对声音或特定频率敏感的物种。有研究显示,声学驱赶装置有效减少了海豚与捕鱼活动的互动,减少了海豚被兼捕的概率,同时降低了海豚对渔获的捕食,减少了渔民的经济损失[14]。

减少兼捕的方法还包括改变鱼钩的形状及设置惊鸟绳,以降低捕鱼活动对于海龟与鸟类的影响。在远洋延绳钓中,原本使用的“J”型鱼钩被替换为了“G”型鱼钩,这样的鱼钩由于太宽难以进入海龟的嘴中,从而有效减少了海龟兼捕。

《信天翁和海燕保护协定》的一份文件指出,同时使用支绳配重、惊鸟绳和夜间布绳是减少远洋延绳钓渔业中海鸟误捕的最有效方法。具体来说,就是给带鱼钩的支绳增加配重,使带饵钓钩迅速下沉至海鸟进食的潜水深度范围以下,并尽量在鸟类睡觉的夜间进行捕捞。最后在渔船上增加惊鸟绳,彩色飘带从船尾的高处延伸到绳尾,对鸟类产生视觉刺激,阻止它们接近带饵钓钩[16]。

本土力量为中国海洋保护添砖加瓦

东亚江豚是国家二级保护野生动物,作为黄海生态区的顶级捕食者,江豚的生存状况反映着海洋环境的健康。而近年来,江豚的生存正面临前所未有的压力。

渔业误捕正是其面临的主要威胁之一。双船拖网、刺网、张网等多种渔具会以不同的方式对江豚造成威胁。近几年多起东亚江豚死亡案例,多与其被困于渔网后窒息、缠绕挣扎或重伤有关。

与中国相似,同处大黄海生态区的韩国同样面临江豚因渔业误捕而导致种群数量下降的问题。当地科研团队为本地的单锚张网设计了江豚逃生装置,为中国江豚保护提供了重要借鉴。

基于这些经验,青岛市海洋生态研究会(海研会)联合科研团队和沿海社区,探索适应黄渤海渔业特点的改良方案,并在江豚误捕高发的烟台长岛与青岛琅琊海域进行试点。团队在专家论证与渔民咨询的基础上,首先对在坛子网网口加装柔性网衣的方案进行了模拟实验和海上实地试验。基于初步试验结果,海研会将继续与渔业社区、科研团队合作,不断优化渔具改进方案,力求找到既不会对渔民的渔获收入造成影响,又为江豚留出有效逃逸空间的方案。

海研会持续探索兼顾生态保护与渔业生计的网具改进路径,对坛子网渔具改进的探索经验进行总结,并与渔业社区、基层渔业管理部门等利益相关方分享,为我国本土东亚江豚保护提供实践经验与技术参考。

各界携手前进,守护我们的海洋

虽然目前可持续渔业的推进依旧面临着如科学基础数据不足,人力资源不够等困难,各界人士依旧没有停下前进的脚步,正不断通过创新来寻找更加有效的渔具管理方式。例如,渔具标识长期被用作渔具回收的有效工具,目前业界正探索将其进一步纳入渔具可追溯管理体系,让渔具从生产到使用、回收都变得有迹可循,从而提高执法效率,优化资源管理与统筹规划。

海洋保护涉及多领域、多部门、多学科,因此所有的倡议与行动都离不开各界人士的共同努力,这其中也把包括屏幕前的你。让我们共同携手倡导可持续渔业发展,建立海洋保护区,保护海洋生物多样性。汇聚各方力量,才能更好地守护住我们的蔚蓝家园!

参考文献

[2] https://deep-sea-conservation.org/iucn-world-conservation-congress-signals-determination-to-end-bottom-trawling-on-deep-sea-seamounts-with-adoption-of-motion-032/

[3] https://oceanographicmagazine.com/news/coral-damage-prompts-trawling-ban-in-new-zealand-waters/

[5] Aimée F. Komugabe et al., ‘Modern Tasman Sea Surface Reservoir Ages from Deep-Sea Black Corals’, Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 99 (January 2014): 207–12, https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2013.05.024.

[6] https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/2011859-e-woa-ii-vol-i.pdf

[8] https://www.pew.org/en/research-and-analysis/articles/2019/02/25/longlines-dont-take-the-bait

[9] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320724004130

[11] https://sdgs.un.org/partnerships/swedish-government-bill-ban-bottom-trawling-marine-protected-areas

[13] https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/21/new-gadget-could-reduce-shark-bycatch-by-90

[14] https://www.nature.com/articles/s41598-023-46836-z#Sec12

[15] J.C. Pacheco et al., ‘A Comparison of Circle Hook and J Hook Performance in a Western Equatorial Atlantic Ocean Pelagic Longline Fishery’, Fisheries Research 107, nos 1–3 (2011): 39–45, https://doi.org/10.1016/j.fishres.2010.10.003.