本文首发于深度训练营。

荣山寮位于海口市西边,是一个依沙滩而建的传统渔村,从村里走到沙滩,不过隔着一条马路。渔民没有出海,就在沙滩上修船补网。如今的沙滩,也是当地的鱼市,海鲜上岸后,渔婆们在沙滩上一边分拣,一边和围过来的买家讨价还价。

然而,这样热闹的情景不知道还能持续多久。根据《自然:气候变化》杂志上的一个研究,如果目前的碳排放继续下去,气温将持续上升,本世纪末全球将失去49.5%的沙滩和近13.2万公里海岸线。

荣山寮有近800户村民,截至2022年底,常住人口近1800人,主要以捕渔为生,拥有海洋捕捞船只150多艘,少量村民从事其他行业,包括网箱养鱼、养虾和养猪等。全村年产值为6900多万元,人均年收入24642元。

像荣山寮这种主要以小型渔船进行近岸捕捞的渔业形式,被称为“小型渔业”,又叫“生计渔业”,这种渔业一般是2-6人左右,大多是“夫妻档”或者“兄弟档”,船主需要直接参与捕捞,渔获收入不高,除了维持自家生计和少量雇工外,很难进一步扩大生产规模。

从个体来看,小型渔业的生产规模很小。然而,在全球范围内,约有2亿人依赖小型渔业及其产业链为生。庞大的基数,使小型渔业贡献了全球一半以上的野生海鲜。而在中国,近八成的渔船都是小型渔船,数量逼近30万艘,仅海南省就有近2万艘。

4月下旬,在国际环保机构绿色和平与海南闻道于海口举办的媒体工作坊上,有气候变化领域专家表示,看似不起眼的小型渔业,实际对水产品的稳定供应、渔业资源的可持续利用、水生生态环境健康等问题,都有着直接和深远的影响。

01 渔获减少

经过3个月的休渔期,8月16日,荣山寮村的王叔再次启动渔船出海捕捞。他个头不高,皮肤黝黑,双手粗糙,双眼明亮有神,已经有近四十年“渔龄”。

从上世纪八九十年代开始,他就和父辈一同出海捕鱼,开船远至台北、广东、三沙等海域,对于黄花鱼、白鲳鱼这些价值高的鱼出现的海域和季节,他们都心中有数,为了追鱼群,常常一出门就是几天。“当年外海鱼多,出远海就像淘金,能挣更多的钱养家。”

后来,王叔回到了村里,和许多渔民一样,有了自己的船、自己的浮位,就再也没出过远海。荣山寮的渔民主要以定置网作业,需要有固定布网的区域,“浮位”就相当于渔民在海上的耕地。浮位的划分是村里经过多年约定俗成的,大家作业的时候互不逾界。

浮位在村子的西北角,开船差不多半小时,到达后王叔将定置网固定好。这是一种开口呈四角形、网身呈漏斗型的网具,依靠洋流将鱼群送进网中,是一种“守株待兔”式的捕鱼方式。定置网的渔获通常是各种鱼类混杂在一起,一网价值几何要看是否有抓到值钱的鱼种。

王叔说,一年下来,收入好的时候能有十多万,但渔业是靠天吃饭,收成如何全凭运气。最近几年,他觉得渔获量出现明显减少,同时大风天气增多,导致能够出海捕鱼的天数越来越少,算上休渔期(5月1日到8月15日),一年只有100来天。

按照目前的研究,过去一个世纪,全球平均气温已上升约1.1℃,中国近海是全球海洋升温最显著的区域之一,随着越来越多的二氧化碳溶入海洋,海水表层的酸度随之下降,对环境变化敏感的鱼类造成威胁。而全球变暖同样会增加大风的频率。

这跟渔民们的直观感受一致。2024年,智渔可持续科技发展研究中心(下称“海南智渔”)的团队在荣山寮和北港岛走访调研,对140多人进行问卷调查和访谈,在谈及捕捞到的鱼虾数量有没有变化时,有53.8%的人认为“明显减少”。渔民文英补充,金鲳鱼的变化特别明显,以前一网下去能有几百斤,前几年可能七八十斤,去年只有二三十斤。

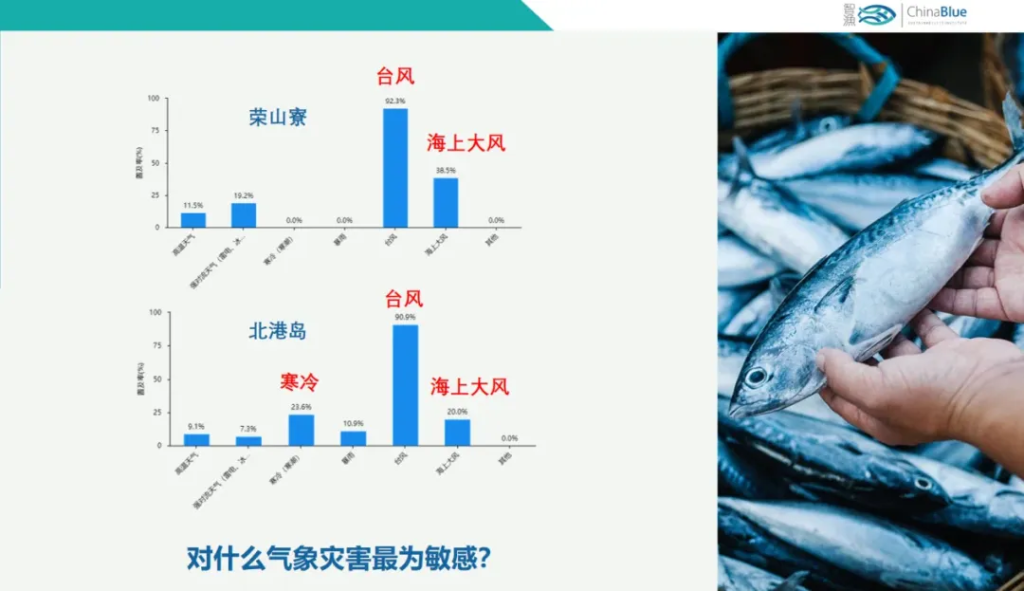

在回答“对什么气象灾害最为敏感”时,荣山寮和北港岛都选择了“台风”和“海上大风”。从上世纪60年代以来,登陆海南的台风平均每年2.2个,最多的年份有6个。数据显示,登陆海南的台风个数呈现逐年减少的趋势,但强度呈上升趋势。

根据2012年《风力等级》国家标准中对风力等级的划分及其特征描述,当风力达6级时,海面浪高可达3-4米,捕鱼需注意风险。而2024年最新版《海南省气象灾害应急预案》针对“大风”(平均风力大于6级、阵风风力大于7级)规定:农业农村部门应督促市县加强大风警示推送、海上渔船避风指导、海上渔船渔民的动态监控、水产养殖户防风减灾指导等措施,减轻灾害损失。

荣山寮渔民使用的小型渔船,抗风等级通常在4-6级,当大风预报超过6级时,根据安全生产的管理规定,管理部门会通知渔民,需要将渔船回港,不能出海。

02 海岸线后退

没有确切的数据能说明荣山寮的海岸线后退了多少米,但海岸线后退已经成为当地村民的“共识”。一位村干部在接受访谈时很确定地说,从他小时候到现在,沙滩后退了不下50米。

刘然是一名居住在荣山寮的自媒体主理人,他将过去一年看到沙滩后退的情况记录到自家的公众号“荣山寮蹭饭日记”上:

(2025年)6月15日,(台风)“蝴蝶”过境后影响减弱,日落后,19:40,我在沙滩看到阿雷苦着脸安排把帐篷后移,在那帮忙的继平告诉我,沙滩大概又后退了两三米。

之所以说“又”,是因为这一幕发生过。去年10月24日记录里提了,(台风)“摩羯”后、“潭美”前,也是这么一个晚间散步时刻,遇到光雁,他忧心忡忡(地)说,潮位高得离谱,印象中海水从没这么近过。他专门去问了村里老人,都说奇怪。

为了解更多情况,刘然跑了趟海南省图书馆,找到海洋地质学家、中国科学院院士王颖的《海南潮汐汊道港湾海岸》,这本出版于1998年的著作记录了她和海岸研究组同事从上世纪六十年代中后期以来,尤其是八九十年代在海南的调查和研究。书中“海岸动力地及泥沙运动——海岸剖面及动态”一节专门提到荣山寮南北岸线情况:

在后海(原后海村)沿岸一带……岸线每年约后退0.8m。此岬角侵蚀岸(从天尾到后海)长约4km,若按侵蚀陡坎平均高度1.5m计,则每年从澄迈角被侵蚀带走的泥沙约有4800m。

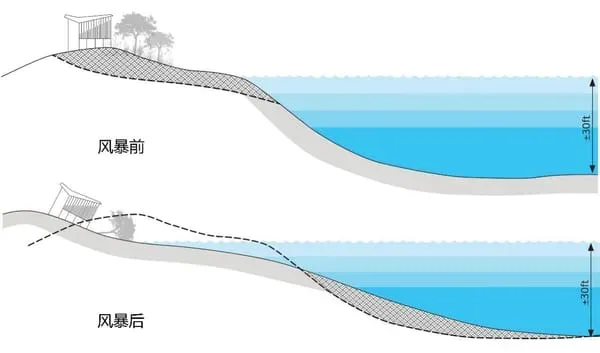

沙滩后退的原因有很多,包括海浪冲击海岸线带走泥沙,基础设施(堤坝、港口码头等)的建设导致水流规律发生变化,近岸挖沙等人为活动以及极端气候事件的影响,都可能导致海岸线后退和海滩下蚀。

而气候变化则起到推波助澜的作用,全球气候变暖导致海平面上升带来的后果日趋显现。根据2020年《中国海平面公报》,1980-2020年,中国沿海海平面上升速率为3.4毫米/年。这意味着,过去四十多年,我国沿海海平面已大约上升了0.15米。

海平面上升直接导致岸线后退。受此影响,全球范围内的沙滩、滩涂、海滨陆地的消失都在进行中。例如,2019年日本宣布其Esanbe岛因海平面上升被侵蚀而消失;2020年所罗门群岛的11个岛屿也已经确定消失;缅甸、印度尼西亚、泰国等国已经宣布会因为海平面上升而迁移城市。

绿色和平长期关注气候变化对亚洲特别是东亚地区沿海城市的影响,发布了一系列的研究报告,博客文章和可视化产品,包括在线互动地图来帮助公众理解海平面上升带来的影响。绿色和平东亚分部GIS专家王姣做了个有意思的测试,她通过陆地高程数据做了一个预测,分析海平面上升叠加风暴潮对香港的影响。预测显示,按照目前的上升速度,到本世纪中叶,只要有一个“十年一遇”的台风经过香港,就会有近10万人的居住位置受到海水上升的影响。

“根据研究发现,在一切照常不进行减排(business as usual)的情景模式下,到2030年,亚洲的7个沿海的主要城市将有1500万人、7240亿美元的GDP可能会受海平面上升和风暴潮的影响。”王姣表示。

03 转型不容易

在全球范围内,还有不少受到气候变化影响的小型渔业。

智利南部的埃尔曼萨诺沿海社区生活着400多人,他们大多以小规模捕鱼或捡拾贝类和海藻为生,由于环境的急剧变化,海洋里的物种种类和数量明显下滑,直接影响当地渔民的生计。日本北海道的鱼种捕获量也大幅下降,当地渔民告诉记者,三文鱼的捕获量只有15年前的五分之一,气温升高带来的赤潮灾害是主要原因。

智利政府在2017年开始和联合国粮农组织合作,在沿海社区开展适应气候变化能力项目,通过开办社区培训班,帮助渔民掌握小规模水产养殖技术,找到替代性的收入来源,渔民还学习和宣传本地自然景观和文化遗产,发展旅游业创收。日本政府则鼓励渔民积极转型,推动渔业走向不受海洋气温影响的“人工养殖”。

根据绿色和平印度办公室的观察,在印度喀拉拉邦(Kerala)的切拉南(Chellanam)沿海社区,多达80万渔民家庭靠海谋生。近年来,日益频繁和强烈的气旋摧毁了数百座房屋,2017年,飓风奥基(Ockhi)导致这里的年捕鱼日减少了46%。海洋温度的变化还导致脆弱鱼类的数量下降,影响了渔业社区的收入。当地社区建造了人工屏障,然而,这些措施充其量只是临时解决方案。

长期关注可持续渔业和海洋保护的绿色和平东亚分部海洋项目经理周薇表示,“在过度捕捞、海洋污染、栖息地破坏等影响下,全球许多渔业资源已经严重衰退,再叠加日益严峻的气候变化,在多重压力的累积影响下,海洋生态状况岌岌可危,这使得依赖海洋为生的社区面临巨大挑战。”

中国政府在2022年印发了《国家适应气候变化战略2035》,提出我国到2035年基本建成气候适应型社会。海南省生态环境厅则在2024年发布了《海南省应对气候变化的政策与行动报告》(下称《报告》),提出要在荣山寮和北港岛等村庄开展气候适应型城市的试点建设。

按照《报告》要求,荣山寮和北港岛要“依托滨海自然景观及独特的渔业文化优势,以适应气候变化为主线,探索出从单一渔业向渔旅融合多元发展的路径”。在这一发展思路下,各级政府在荣山寮投入约2000万元,完善村庄基础设施,包括改造村中道路,新建游客休闲中心等。

依靠“海口西海岸最后的渔村”“最美的海上落日”等标签,荣山寮借助自媒体的传播开始走红,成为当地有名的“网红村”,游客人数大幅上升,2024年接待100.39万人次。如今的荣山寮,沙滩边的房子大多改成了民宿、餐馆和咖啡厅,多个水上运动中心和露营基地也在建设中。

一批渔民借势转型。王宏花把祖辈留下多年的渔网收到进柜子,在村口租下一间民房,改造成农家乐,据说生意还不错,开业没多久就顺利回本了。符德福是渔民后代,已经不再出海捕鱼,他将自家临海的房子改建成海上运动培训基地,为游客提供帆船帆板体验……即便是坚守渔业的年轻渔民,卖货的方式也有了更多的选择,他们通过抖音等平台,直播渔船靠岸、渔获销售等场景,获得流量然后顺势卖货,或者建立顾客微信群,分享渔船返航时间和捕鱼品种等信息。

转型并没有这么容易,尤其是对于老一辈的渔民,他们长年在海上打拼积攒下来的经验和技能,上了岸就无处施展。离开海洋,意味着需要重新学习新的谋生技能,对于许多上了年纪的渔民来说,不仅是能力上的挑战,也是心理上的考验。更为重要的是,渔民们把海上的浮位和渔船渔具视作自家最重要的资产,如果长时间不打理,很容易就会废置,这也是许多渔民难以上岸的因素。

早年间,荣山寮附近的房地产开发,许多工地招工,门槛不高,村里不少人去试过,但休渔期一过,大多还是选择回到船上。在他们看来,捕鱼虽然辛苦,还有一定的危险,但每天只需要集中工作4到5个小时,剩下的时间比较自由,渔民们早已适应这样的生活节奏。

渔民王叔坦言,自己不打算“转行”了。他觉得自家房子不靠海,租不出去,要做民宿,又没有本钱去投资和装修。而除了捕鱼,他也不知道自己能干什么,所以他打算,只要还可以,就一直捕下去。现在,王叔最大的希望就是,游客多了,鱼价能贵一点。

04 社区再发展

在政府之外,一些社会组织也在行动。

在经过大量的走访调研后,当地社会组织把应对气候变化和生态保护作为荣山寮和北港岛发展的一个特色,并以此来吸引游客,帮助地方发展。他们设计新型的环保浮桶,作为传统泡沫浮球的替代品,免费发给渔民使用。这种新型浮桶采用环保材料,使用寿命长。与之相比,传统泡沫浮球会随着时间的推移,分解成微小颗粒流入大海,造成污染,而且每两三个月就要更换一次。

今年开渔前夕,海南智渔联合秀英区、西秀镇地方政府在荣山寮办了一场名为“来Dǔn寮”的渔文化体验周活动,在这个有着百年历史的渔村里,游客能够跟着渔娘一起腌鱼干品尝地道渔家晚宴,小朋友可以向老渔民学习古老的编织技艺……当地渔民不再是单纯的技艺展示者,而是体验导师,和游客深度互动。

在荣山寮本地方言中,“Dǔn寮”是“逛逛荣山寮”,是体验渔村的人和生活的一种方式。去年开始,海南智渔发起“Dǔn寮·导玩家”计划,通过多场的沙龙、培训和工作坊,帮助村民重新挖掘和认知本土文化和生活。培训及格的村民可以成为“认证导玩家”,有效期一年,享有导览服务的优先合作权,根据市场价获得相应费用。

北港岛和荣山寮的渔民妇女大多拥有编织技能,能织出各种渔网包。海南智渔通过举办工作坊,鼓励和引导她们将传统手艺和现代设计结合,开发出渔网编织体验课,将普通话较好的渔民阿姨发展成为课程导师,向前来体验的游客教授渔网纺织手艺。如今,渔民阿姨们设计的渔网手提袋、渔网水杯兜等已经成为当地的文创产品,每纺织一个大包,她们还能获得40元的工钱。

正如村民陈美兰所说,参加这样的活动开心,有钱赚,可以补贴生活费。

(曹泓对本文亦有贡献)

参考资料:

[1]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NTEzNjAwMw==&mid=2247485261&idx=1&sn=2fa3a070228a3c7217788528a7fdd4c4&scene=21&poc_token=HMFYsWijoC6QwcB3E6HCjFI2JJzFeCuwlzrv5F0j

[2]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NTEzNjAwMw==&mid=2247484844&idx=1&sn=9effd32656cef5a5c8979dd09ee68483&scene=21&poc_token=HG5ZsWijSyBL6ZwMy5zei5efdFaDOkOLiXk-fWrE

[3]http://dzb.xfrb.com.cn/UploadFiles/file/20250304/202503040903195806.pdf

[4]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4ODYzMTUyMA==&mid=2247489407&idx=1&sn=314fef1499ead40dfbeb41030c56f324&scene=21&poc_token=HIhZsWijSUIKPCDIPcl2ClyXUkzjL1nrL85axFEO

[5]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5MDM0MjkwNQ==&mid=2247510037&idx=1&sn=9f580161cd25dad8170a41feeade96bd&scene=21&poc_token=HOFZsWij2cVmDgObbWWBVZkPdbgDHg-0WY4pi5C7

[6]https://mp.weixin.qq.com/s/yB1AkfdEmsI39j4OFR8fPQ

[7]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NTEzNjAwMw==&mid=2247484895&idx=1&sn=a94fd4979ee177806251d35cdeb8e2e8&scene=21&poc_token=HBVasWijCrN5W3sSxEtbzeuYlfbAT6MRVjCTkS4z

[8]http://news.hndaily.cn/html/2024-12/22/content_58466_18114246.htm

[9]https://www.fao.org/newsroom/story/Living-climate-change-on-the-coastline-of-Chile/zh

[10]https://www.ctnews.com.cn/xiangcun/m/content/2024-12/19/content_168486.html

[11]https://dialogue.earth/zh/3/40094338/

[12]https://www.chinanews.com.cn/m/gj/2021/11-27/9617235.shtml

[13]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5MDM0MjkwNQ==&mid=2247541252&idx=1&sn=8f38853fd983e7f512e50f3cc8fdf486&scene=21&poc_token=HD1asWijxXnkYoazx58XQoBBr5mxA_EQlZqZEUFx

[14]http://news.hainan.net/wenti/wentiliebiao/2025/08/11/4795855.shtml

[15]https://www.greenpeace.org/india/en/story/14830/world-fisheries-day-drowning-under-climate-impacts-fisherfolk-need-equitable-solutions/