近年,极端天气气候事件频发,对快递业务的稳定运行形成挑战,快递企业落实气候行动迫在眉睫。2月18日,国际环保机构绿色和平发布《气候风险中的中国快递企业》(下称“报告”),系统分析与评估了中国快递业全链条和广大业务区面临的气候风险,以及快递企业对气候风险的认知和应对情况。

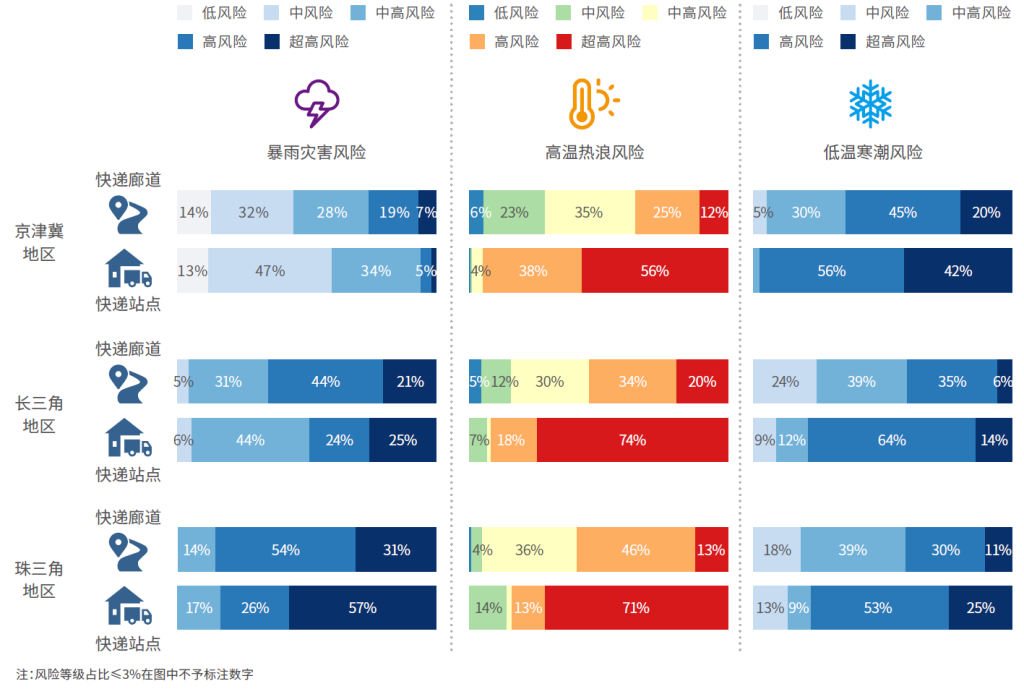

报告发现,在三类极端天气气候事件(暴雨灾害、高温热浪、低温寒潮)下,全国三大城市群以及七大地理区域的快递系统面临突出、叠加的极端天气风险。相比复杂的风险情况,快递企业对气候风险的认知和应对有较大提升空间。

报告建议企业提升对气候风险的认知,将气候风险纳入企业整体风险管理体系,科学、常态化地管理气候风险,适应与减缓并重,积极应对气候变化。

三类极端天气事件影响主要快递业务区

报告指出,暴雨灾害、高温热浪、低温寒潮这三类极端天气气候事件影响快递业务的全链条,包括揽收发货、运输、仓储分拣、站点处理和末端配送五个主要环节,并且对一线工作人员的健康安全与工作效率产生负面影响。

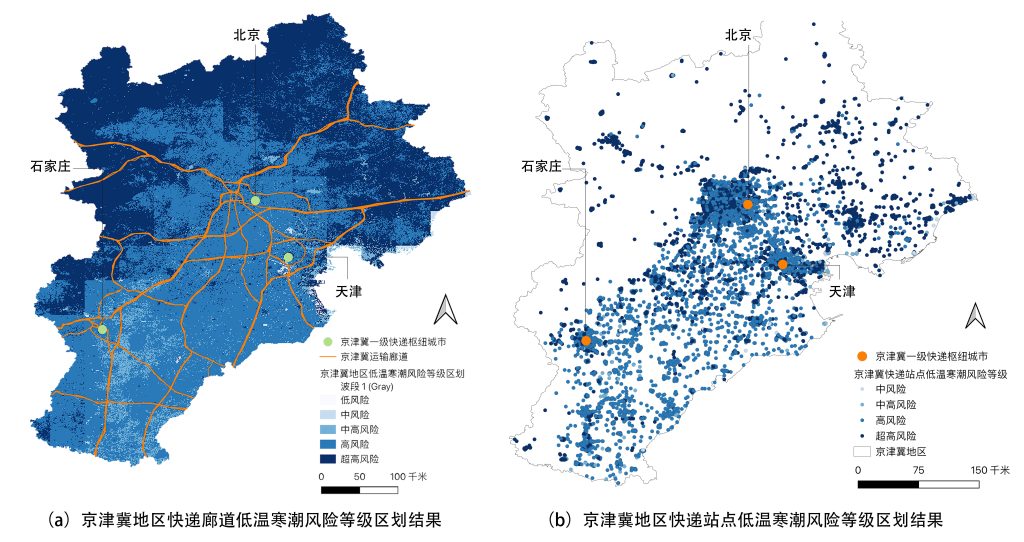

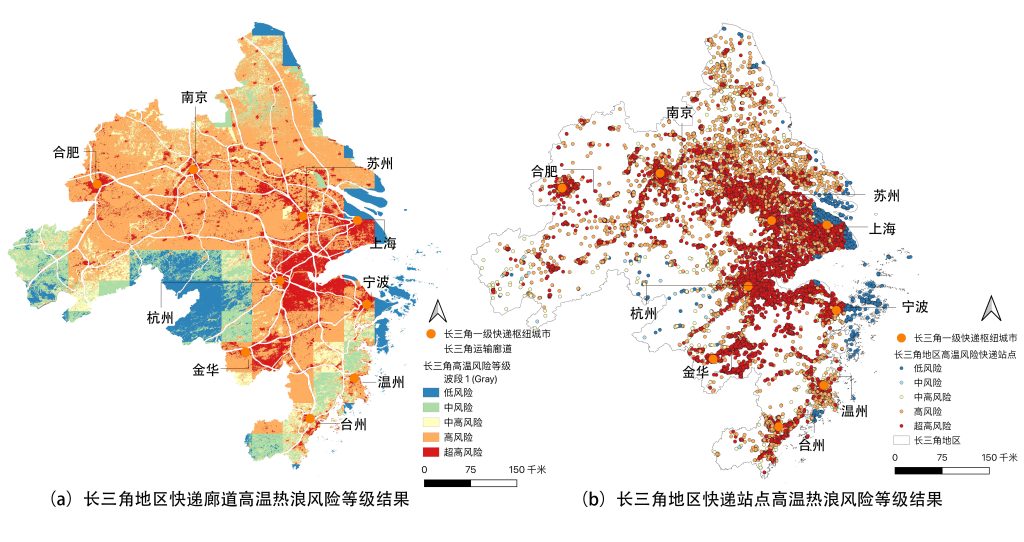

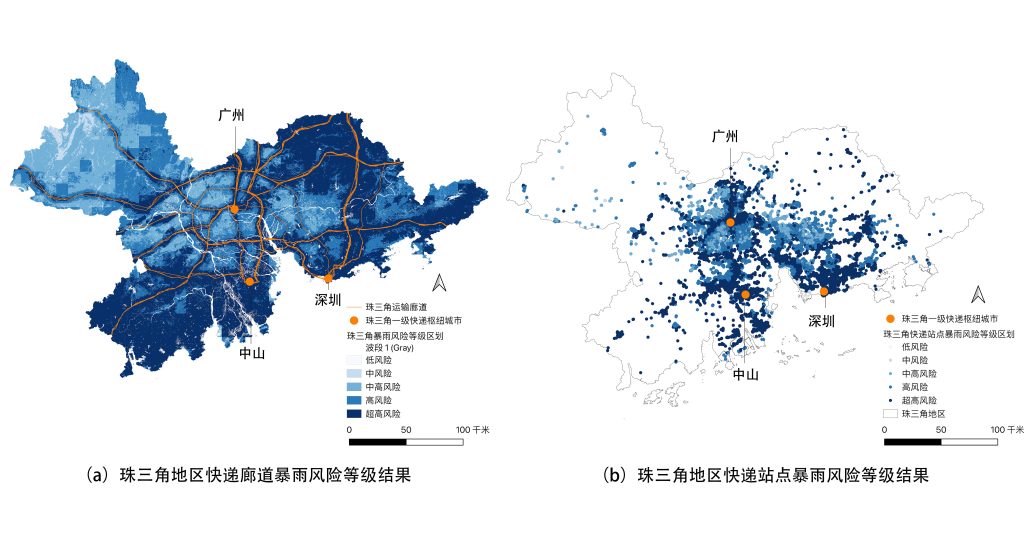

结合2000-2022年气象、地理信息以及快递行业相关数据,报告构建了快递行业的气候风险评估模型,将全国三大城市群、七大地理区域的快递系统(站点+廊道)面临的三类极端天气气候事件进行了低、中、中高、高和超高风险的等级区划。

研究发现,三大城市群与七大地理区域面临的突出气候风险具有地区差异性,部分地区的快递系统面临叠加的风险威胁。

京津冀地区快递系统受到冬季低温寒潮的严重威胁,接近98%的站点位于高风险及超高风险区域。北京、天津等主要城市的快递系统尤其需注意寒潮、降雪的影响。

长三角地区面临暴雨灾害和高温热浪的双重压力,沿海地区尤为脆弱。长三角地区65%的快递廊道位于暴雨灾害高风险和超高风险区域,且超过90%的站点处于高温热浪的高风险和超高风险区;

珠三角地区(尤其是在沿海地区)也面临暴雨灾害和高温热浪的双重压力,其中暴雨威胁最为突出:85%以上的廊道暴露于高风险和超高风险区; 82%以上的站点位于高风险和超高风险区,主要分布在广州和深圳等核心城市。

在七大地理区域方面,华东和华南地区的快递系统主要受到暴雨灾害和高温热浪风险的影响,西北和华北地区面临高温热浪和低温寒潮的双重风险,东北面临最为显著的低温寒潮威胁,华中和西南地区则面临三重风险影响。

中国快递企业:气候风险治理已起步,认知与应对有待提升

企业的信息披露能一定程度反映其对气候风险的实际认知和应对水平。

通过梳理2019-2023年中国8家主流快递企业(顺丰控股、京东物流、极兔速递、中通快递、圆通速递、申通快递、韵达股份和菜鸟集团)的相关报告,研究发现,大部分快递企业已普遍识别出极热、洪涝、台风和极寒等风险,并建立起董事会领导的气候风险管理框架,为系统应对气候变化打下了基础,但要真正有效地治理气候风险,快递企业仍需在以下四个方面持续优化:

部分快递企业需更清晰地认知气候风险。从披露情况看,8家企业中,顺丰、京东物流、菜鸟明确了将气候风险纳入企业整体风险管理中,同时对具体气候风险的影响路径、时间范围和程度等建立了较为清晰的认知。相较而言,中通、极兔与韵达的披露缺乏对影响时间、影响程度的分析。圆通是8家企业中唯一未进行气候风险相关披露的企业,急需正视气候变化的影响,即刻展开相关工作。

企业披露中存在风险应对举措与风险识别不匹配的情况。为应对急性物理气候风险,快递企业广泛运用的措施有:对人员进行培训、构建内部管理条例、制定应急预案等,部分企业还进一步对恶劣天气、资产脆弱性等进行精细化评估。然而,个别企业披露的应对措施与其识别的风险不匹配。以中通为例,2023年,中通已经识别出极热、极寒、台风等气候风险,而其披露的应对措施——建立灭火、防汛相关的制度等,并不能完全覆盖这些风险,这不利于企业管理和减少气候相关风险所产生的损失。

企业披露常缺乏关于气候风险治理的定量信息。大部分企业缺乏对气候风险水平以及应对措施有效性的量化评估结果披露,这不利于投资者、有关部门等利益相关方对其风险水平进行评估,也使得企业自身无法判断风险识别与应对的效果。

企业普遍缺乏气候适应目标,且部分企业的气候减缓目标不利于促进实际减排。气候变化与企业运行之间存在双重实质性关系,因此企业也应该从适应与减缓两个维度来应对气候变化。报告发现,除京东物流外,快递企业普遍缺乏气候适应相关目标;在减排目标上,快递企业也常用碳强度目标而非绝对减排目标,且目标覆盖范围常不明确或过于狭窄。

绿色和平零碳交通项目经理夏怡雯认为:“在极端天气频发的背景之下,从适应和减缓两个维度双管齐下应对气候变化带来的挑战,对快递企业来说迫在眉睫。快递企业应该将气候风险纳入企业整体风险管理体系,科学、常态化管理气候风险,增强气候韧性;同制定科学、可追溯、有指导意义的减排目标,积极助力实现中国‘双碳’目标。”

媒体联系:王乐 lewang@greenpeace.org