不知不觉2020年已经过去了2/3。

彼时坊间流传的“2019年是过去十年中最差的一年,未来十年中最好的一年”,此刻回味竟颇有些应验,特别在气候变化领域。

2019年的全球气候危机仍让人心有余悸:有记录以来最热的六月七月,7月全球海洋均温创下历史同期最高纪录,夏天北极海冰面积减少到历年同期最小,熊熊燃烧的澳洲、亚马孙雨林、以及西伯利亚,中国夏季经历的强降水、洪涝、干旱……

气候告急,地球好难。

但是,当许多环保圈同仁与支持者感叹“水深火热的一年终于过去了”,2020年又给人们上了一课。

新冠疫情下的全球气候危机

2020年全球气候危机愈演愈烈,再叠加新冠疫情全球大流行,我们真的太难了。

疫情失控的巴西,亚马孙雨林仍有上千处林火在燃烧:“地球之肺”在今年旱季将承受更严峻的灾情考验。

被点燃的北极圈,西伯利亚大火肆虐:极端热浪导致水分从西伯利亚的北方针叶林和苔原流失,俄罗斯今年山火面积超过1900万公顷,打破2012年最高记录。

北极圈永久冻土融化导致柴油泄漏:五月底,由于作为地基的永久冻土融化,北极圈内的泰米尔半岛发生重大柴油泄漏事故,超过2万吨柴油外泄并污染了长达20多公里的河流。

东非蝗灾肆虐,敲响粮食危机警钟:温度升高导致蝗虫卵的平均孵化周期以及幼虫的生长周期都会变短,种群繁殖速度加快。与此同时,气旋风暴等极端气候事件给红海沿岸沙漠蝗虫的繁殖区域带来了大量降水。多重因素导致了肆虐亚非的蝗灾。

北京高温下的战疫:6月初北京新冠疫情从新发地扩散,而同时北京迎来了一波比往年更早的高温热浪。高温热浪不仅对人体健康构成威胁,更加剧医疗系统的负担,增加了抗疫人员工作难度。

中国气候变化威胁下的洪水围城:今年夏天,中国南方多地遭遇洪涝灾害,洪水围城频频上演。今年大范围洪水与入汛以来强降雨增多有直接关系,本轮强降雨持续时间长,累计降雨量大,落区重叠,导致汛情发展迅速。

气候告急,这个世界会好吗?

看过了气候灾害,再从宏观视角看气候变化,同样不容乐观。

8月24日,国家气候中心发布了2020年版《气候变化蓝皮书》[1],数据显示中国气候系统多项关键指标呈加速变化趋势。

高温

- 1951~2019年,中国年平均气温每10年升高0.24℃,升温速率明显高于同期全球平均水平;近20年是20世纪初以来的最暖时期。

- 20世纪90年代中期以来,中国极端高温事件明显增多;2019年,云南元江(43.1℃)等64站日最高气温达到或突破历史极值。

降水

- 降水变化区域差异明显、暴雨日数增多。

- 1961~2019年,中国平均年降水量呈微弱的增加趋势,平均年降水日数呈显著减少趋势,极端强降水事件呈增多趋势,年累计暴雨(日降水量≥50毫米)站日数呈增加趋势,平均每10年增加3.8%。

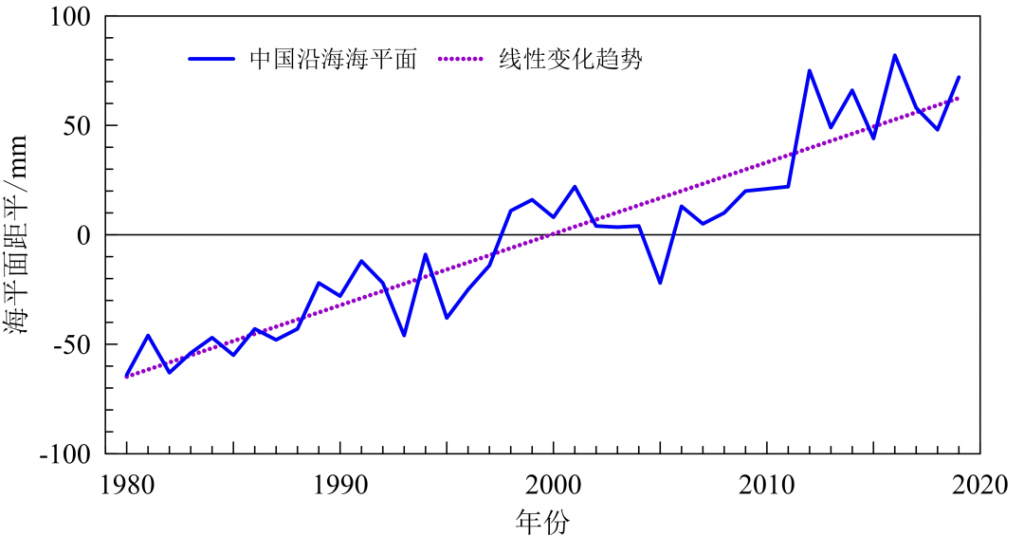

海平面上升

- 1980~2019年,中国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势,上升速率为3.4毫米/年,高于同期全球平均水平。

- 2019年,中国沿海海平面为1980年以来的第三高位,较1993~2011年平均值高72 毫米,较2018年升高24 毫米。

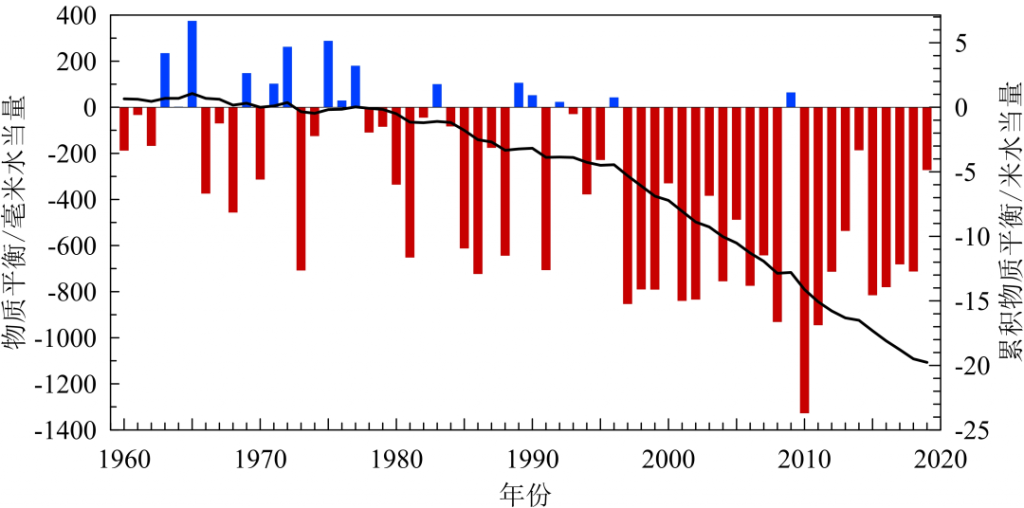

冰川冻土

- 中国天山乌鲁木齐河源1号冰川、阿尔泰山区木斯岛冰川和长江源区小冬克玛底冰川均呈加速消融趋势,2019年冰川物质平衡量分别为–272 毫米、–310 毫米和–265 毫米,物质损失量均低于全球参照冰川平均水平。

- 2019年,天山乌鲁木齐河源1号冰川东、西支末端分别退缩9.3米和4.9米,其中东支退缩速率继2018年后再次创下新的观测纪录。

这些数据意味着在加速变化的气候条件下,我们所处的社会和生态系统受到的影响将进一步加剧,甚至可能正在逼近极限阈值。

与此同时,气候变化也会加重其他环境问题。例如空气污染,在高温静稳天气条件下,可吸入细颗粒污染和臭氧污染浓度都会较其他有利扩散的气象条件下有所增强。尤其是近年来愈演愈烈的臭氧污染,与高温天气频发关系密切。

于是,我们暴露在因气候变化导致的极端事件威胁的可能性越来越高,而在幅员辽阔的中国大地上,气候变化的影响是多样的,此处洪水滔天,彼处可能是大旱望云。

这个世界,会好吗?

更脆弱的全球气候,更坚强的我们

面对满屏的气候灾难,看了“血淋淋”的数据,确实让人感到很丧。

而气候变化这个系统性危机,人们也容易陷入到“看上去很严重,但我不知道怎么做”的泥潭,充满无力感。

即便是研究气候变化议题的我们,有时也会反问自己,升温控制在1.5℃的世界现实吗?特别是后新冠疫情时代、美国“退群”时代,世界充满了更多的不确定性。

就在写这篇文章的同时,我们团队的小伙伴与身边的朋友、朋友圈的陌生人、气候灾害见证者聊了聊,试图了解他们对于气候变化的认知,以及对于未来的看法。

在大家的言语中我们又看到了一丝希望。

- 近7成受访者相信或部分相信人类可以采取行动减缓气候变化;

- 超过8成受访者已经在或多或少地践行低碳生活,应对气候变化;

- 超过7成受访者表示自己可以为气候变化做得更多。

印象最深的是一句话来自一位见证了江西婺源洪灾的摄影师,他目睹了800多年历史的彩虹桥被冲毁。他说:

“桥墩还在,就能重建。”

彩虹桥是当地居民的精神寄托,被洪水冲毁后许多人去默哀,也有许多人寻回被冲走的古桥构件,为重建做准备。他还说现在房子抗灾能力更强,灾后重建时间缩短,人们更有信心可以恢复之前的生产生活。

特别是疫情后的经济复苏过程,正是我们实现更高质量经济转型的时机,也是构建社会韧性、提高危机抵御能力的时机。在气候变化大背景下,中国在后疫情时代的经济与社会发展应着重促进经济可持续增长、创造新动能新就业、促进扶贫与公共卫生领域建设、提升公平包容的社会环境。

更脆弱的全球气候,需要更坚强的我们。

绿色和平与中国国际民间组织合作促进会共同发起“气候变化对中国城市影响及风险评估”项目。与我们一起行动,减缓气候变化、应对气候风险,助力空气质量改善、推动绿色经济复苏,给充满不确定性的世界更多希望。

参考资料:

[1] 中国气象局气候变化中心,2020.中国气候变化蓝皮书(2020).北京:科学出版社