本文首发于新华财经,作者张琦为东北大学低碳钢铁前沿技术研究院副院长,原标题为《钢铁行业深度调整, “碳排大户”如何“向绿而生”?|钢铁转型金融洞察系列之二》,系新华财经与绿色和平合作的《钢铁转型金融洞察》专栏报道。

钢铁行业是实现“双碳”目标的核心任务,更是重塑产业竞争力的关键。在这场变革中,转型金融扮演着至关重要的角色,可为钢铁行业低碳转型提供资金支持,引导资源向低碳领域配置,促进技术创新和产业升级。为此,新华财经与国际环保机构绿色和平绿色转型金融项目组联合推出“钢铁转型金融洞察”系列栏目,特邀业内专家学者,聚焦支撑转型的财税政策与金融工具,旨在为行业提供系统性思考与建设性方案,助力中国绿色转型金融的高质量发展。

绿色低碳转型是钢铁行业实现碳达峰、碳中和目标的重要措施,也是钢铁行业高质量发展的关键。2024年,中国粗钢产量达10.05亿吨,占全球钢产量的53.39%,继续扮演着全球第一的角色。但是,钢铁行业的规模发展带来了资源、能源消耗高,CO2排放量大等一系列问题。同时,钢铁行业面临市场、环境及转型压力,迫切需要深度脱碳,加速绿色低碳转型,推动可持续和高质量发展。“双碳”背景下,中国钢铁行业低碳转型在国际、国内社会受到广泛关注。

在气候变化不断加剧的同时,中国“双碳”目标的达成期限也日渐趋紧。除此之外,欧洲碳边境调节机制(CBAM)也将影响到中国钢铁制造商相当一部分的市场份额。在中外多角度压力下,中国钢铁行业脱碳亟需加快其步伐。近年来,国家各部委陆续发布了《工业领域碳达峰实施方案》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业稳增长工作方案》《钢铁行业节能降碳专项行动计划》《钢铁行业规范条件(2025年版)》《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026年)》等一系列政策文件,有序指导钢铁行业低碳、绿色发展。

在钢铁行业经历整体性深度调整的背景下,钢铁企业面临着前所未有的挑战。需求减弱、成本上升、价格下跌和利润下滑等问题交织,使得许多钢铁企业都在为生存而挣扎。面对此类高排放、高污染以及高电耗行业越发广泛的转型需求,转型金融这一金融工具对于缩小“三高”行业转型资金缺口的作用日益显著。对中国钢铁行业而言,其面临的多重挑战需要通过建立更为高标准的转型金融框架,避免为行业落后产能/技术“续命”,从而精准引导资金流向真正具有先进性和环境效益的领域,最大化贡献于行业的精准转型和可持续发展目标。

一、钢铁工业低碳转型路径

作为我国国民经济发展的重要支撑产业和高排放行业,钢铁工业应加快低碳转型,统筹谋划目标任务,科学制定低碳转型方案。这不仅是实现碳达峰、碳中和目标的重要方向,也是落实全球应对气候变化目标的重要途径。

- 1.1 调整钢铁工业结构,提升废钢利用水平

为继续深化钢铁工业供给侧结构性改革,切实推动钢铁工业由大到强转变,工业和信息化部研究编制了《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》,指出优化调整产业布局、加快推进兼并重组、有序引导短流程炼钢、深入推进绿色低碳等建议,电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上,力争达到20%;废钢比达到30%,我国钢铁工业力争2025年率先实现碳排放达峰。钢铁生产流程不同,其CO2排放强度也有很大差异。与长流程工艺相比,使用废钢的电炉短流程工艺的吨钢CO2排放量可减少三分之二,如表1所示。加大废钢的回收和利用,提高电炉钢的使用比例是实现碳减排的有效途径。发展电炉钢也是解决资源约束与减碳需求的现实选择,氢冶金则为低碳炼铁提供了技术保障,二者的协同创新能有效突破废钢资源短缺的瓶颈,为钢铁行业深度脱碳提供系统性解决方案。

不同钢铁生产流程参数表

| 流程 | 吨钢铁矿石消耗量/t | 吨钢CO2排放/t | 吨钢能耗(标准煤)/kg |

| 高炉-转炉长流程 | 约1.65 | 2.0-2.4 | 600-700 |

| 全废钢电炉短流程 | 0 | 0.5-0.7 | 350 |

- 1.2 实现低碳冶金技术突破,推动钢铁工业低碳技术创新

国外钢铁工业已不同程度地对具有突破性的低碳技术项目进行研究,并已取得了一定进展和成效,比如欧盟的超低二氧化碳排放项目(ULCOS)、日本钢铁工业的COURSE50、韩国浦项的全氢高炉炼铁技术、美国的AISI项目等。我国目前也在氢冶金技术方面开展了深入的研究和合作。国内氢冶金技术实践逐步展开,虽起步较晚,但进度较快,河钢集团、宝武集团、中国钢研集团等企业率先突破:2022年12月,全球首例120万t焦炉煤气零重整氢冶金示范一期工程在河钢张宣科技全线贯通,直接还原铁日产量达到1617t,达到满负荷生产,直接还原铁金属化率稳定在94%以上。宝武湛江百万吨级氢基竖炉项目于2023年12月建成投产,与同等规模铁水产量传统铁前全流程高炉炼铁工艺相比,可降低58%-89%的二氧化碳排放量,可减少二氧化碳排放50万t/a以上。该项目依托广东湛江沿海丰富的可再生能源资源,探索风光电制氢与钢铁工艺耦合路径,具备典型的“绿氢+直接还原铁”示范价值。2024年1月,由中国钢研自主研发和建设的全球首条纯氢多稳态竖炉示范工程在山东省临沂市临港区正式运行,该竖炉示范生产线氢还原海绵铁常态金属化率达到96%以上,在富氢竖炉极限金属化率93%的基础上取得质的突破,氢冶金整体技术发展迈上新台阶。2025年8月,鞍钢集团建设的全球首套绿电绿氢流化床氢冶金中试线实现全流程工艺贯通,已稳定产出金属化率达到95%的绿色近零碳直接还原铁产品,成功实现从实验室研发到中试的跨越,未来鞍钢集团将打造“绿电制氢—绿氢冶金—绿钢应用”的绿色钢材供应链,推进50万吨/年流化床炼铁工业化示范项目建设。氢冶金技术的突破,推动中国钢铁工业低碳技术创新,进一步,氢冶金技术可以与碳捕集、利用与封存(CCUS)技术结合使用,这将增加钢铁工业的二氧化碳减排潜力。CCUS技术是一项具有大规模CO2减排潜力的技术,有望实现化石能源的低碳利用。CCUS项目的应用相当广泛,在钢铁工业的无碳化过程中可以起到过渡衔接的作用,最后发展成完全无碳的清洁炼钢,用氢气炼钢。

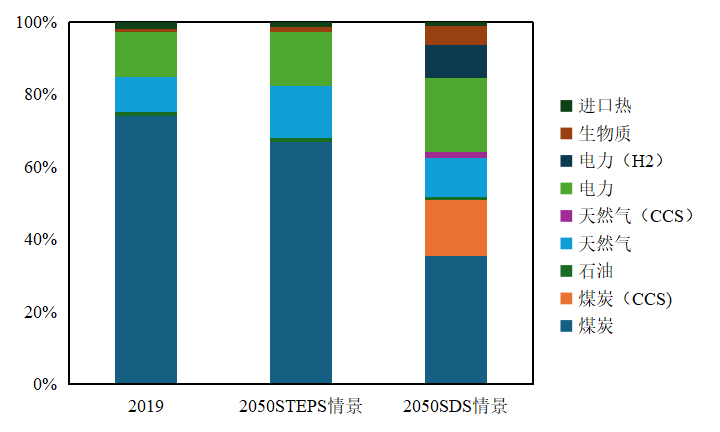

- 1.3 改变能源结构模式,实现节能提效

钢铁生产的能源利用效率对其CO2排放有直接影响,提升能效水平是未来十年内钢铁工业节能减排的重点。目前,各钢铁企业面临着巨大的节能、降碳、减排压力。而根据我国资源条件,尽快提高钢铁企业能源利用效率,并改变国内钢铁工业的原料结构和流程结构,如使用大比例球团矿、增加废钢的用量和提升电炉炼钢流程比例等,才是实现节能减排迫在眉睫的发展目标和实现碳达峰、碳中和的有力保障。钢铁工业应该从根本上改善能源消费结构,减少煤炭消耗,提升可再生能源利用技术,实现能源结构低碳化发展,从源头解决以煤炭为主要能源结构所导致的碳排放问题。国际能源署(IEA)对钢铁行业的能源结构做出预测,如图1所示。能源管控系统是国家工信部推出的节能先进适用技术之一,也是企业实现能源精细化管理的重要措施。对智慧能源系统进行进一步开发,大力发展智能制造,是提升能效的重要抓手,也是实现钢铁工业绿色化智能化发展的重要手段。

- 1.4 推进产业间耦合发展,构建跨资源循环利用体系

《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》指出,推进产业间耦合发展,构建跨资源循环利用体系,力争率先实现碳排放达峰。钢铁生产不仅可以制造钢铁产品,还具备能源转换和社会大宗固体废弃物的消纳处理功能。钢铁生产的副产品如高炉渣可以制造水泥,蒸汽和副产煤气可以用于发电或化工行业。推进产业间耦合发展,加强钢化联产可以实现钢铁生产中副产品的高附加值利用,是实现钢铁工业的碳达峰的重要实施途径。

- 1.5 积极开展碳达峰及降碳行动,加强碳资产管理

《关于切实做好全国碳排放交易权交易市场启动重点工作的通知》指出,2017年12月,中国碳排放权交易体系正式在全国统一运行,钢铁工业应该做好参与碳资产管理的相关工作,核心企业应发挥示范引领作用。随着《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》发布实施,降碳行动得到进一步重视。碳资产包括政府分配的碳排放指标、通过清洁发展机制(CDM)认证获得的减排量和通过交易获得的碳资产,这些资产本身就能给钢铁企业带来直接收益,还包括钢铁企业的碳管理技术和理念等。钢铁企业应对自身进行全面的碳核查,加强碳预算管理和构建碳预算框架,并建立碳资产管理绩效评价体系,指导企业碳资产管理的运行。通过实行碳资产管理,可以清晰地发现减排指标、技术指标、财务绩效等因素之间的关系,从而更加科学地管理钢铁企业的碳资产,提高产品的竞争力。

二、钢铁低碳转型面临的机遇与挑战

在“双碳”目标指引下,中国钢铁行业正处于深度转型的关键时期,机遇与挑战并存。

1)转型任务艰巨,难度极高。中国钢铁行业规模庞大,粗钢产量长期占全球一半以上,生产流程以高炉-转炉为主(占比90%以上),该流程以焦炭、煤等化石能源为主,碳排放强度高。要从根本上降低排放,必须推动生产路线向电炉短流程或氢基直接还原流程转变,这不仅涉及冶炼设备的大规模更新,还意味着能源消费结构从煤焦主导转向可再生电力与绿氢,基础设施、能源供给和成本压力都构成了巨大的挑战。

2)自主创新能力亟须提升。尽管我国钢铁工业规模领先,但在原始创新、基础创新和共性技术方面,与日本、德国等钢铁强国相比仍存在差距。氢气直接还原铁技术已在国内部分试点应用,但其核心环节,如绿氢的低成本制取、稳定运输与高效储存仍是短板;CCUS虽在部分钢厂开展示范,但捕集率、封存稳定性以及经济性均有待突破;而电解冶金等更具颠覆性的技术尚停留在实验室阶段,距离产业化仍有相当距离。

3)低碳绿色突破性技术仍需发力。尽管“十四五”期间我国钢铁工业在绿色转型方面取得一定进展,但技术应用深度与广度仍显不足。无论是直接还原铁、CCUS,还是短流程电炉结合高比例废钢利用、智慧能源调度等技术,都普遍面临投资高、回收周期长的难题,并与可再生能源供应、电网负荷及原料保障等因素高度耦合,因此亟须政策引导与全行业协同推进。

4)全产业链协同推动明显。我国钢铁产业链供应链仍存在薄弱环节,产业韧性和自我发展能力有待提高。通过建立钢铁绿色全产业链管理体系,协同优化上下游资源,增强产品环境绩效,提升行业竞争力需求迫切。如上游电力行业的低碳进展,风光发电比例提升、电网灵活性增强;下游汽车、家电等行业已开始采购低碳钢产品,反向推动钢铁企业减排。这种跨行业联动不仅有助于形成稳定的绿色材料市场,也能分摊降碳成本、加快规模化应用。

5)金融与政策工具的支撑至关重要。国内碳排放权交易市场已将钢铁行业纳入重点监管范围,碳配额价格波动直接影响企业经营决策;欧盟碳边境调节机制等国际规则将对出口产品施加额外碳成本,迫使企业加快低碳布局。而在完善钢铁行业转型金融标准体系的过程中,“高标准”的设定将成为行业“真转型”的关键。

三、高质量发展的策略与方向

针对中国钢铁行业低碳转型发展方向,结合国家相关政策和具体实施路径指导性意见,提出钢铁行业高质量发展的策略和政策建议,助力中国钢铁行业碳达峰、碳中和目标早日实现。

1)巩固化解钢铁过剩产能成果,引导钢铁产业健康发展,落实总量控制和产能置换,持续优化产业布局调整,深入推进钢铁行业供给侧结构性改革,逐步走向高质量、减量化和低碳绿色发展道路;

2)推进兼并重组,鼓励行业龙头企业加大兼并重组力度,提升产业布局与市场需求的匹配度,提高市场集中度,以进一步优化市场结构;

3)大力研发、推广先进节能减排技术,推进工序间界面衔接技术,加强钢铁生产过程物质流与能量流协同优化,提升全流程系统能效,构建全流程高保真数字孪生技术,深挖节能降碳潜力;

4)创新推动低碳冶炼技术突破和创新,加强推广应用,研发富氢或全氢气基直接还原、富氢碳循环高炉等氢冶金技术,钢铁近终型制造技术,和高品质绿色钢铁材料制备技术等绿色低碳工艺技术;

5)建立废钢资源循环利用政策引导机制,进一步加大废钢资源回收并加强废钢分级优选管理水平,推进废钢资源高质量循环利用,有序引导电炉短流程炼钢发展;

6)大力推进清洁能源替代,鼓励企业使用太阳能、风能等可再生能源利用技术以及绿电、绿氢等技术,提高钢铁行业电气化水平,加强“绿氢”产-运-储成套技术等开发应用;

7)有序推动钢铁与化工、建材、电力等行业协同降碳,加强钢铁-化工联产技术以及CO2捕集及资源化利用技术等,提高碳汇能力,实现资源高效循环利用;

8)加强国际合作,积极参与国际低碳政策和贸易规则的研究、制定,支撑钢铁行业低碳转型发展;通过“一带一路”深入推进国际化布局,增强海外投资和项目建设,提升全球产业竞争力;

9)逐步实施碳配额、碳交易和碳税政策,加强标准实施,并进行相关脱碳化立法等,助力钢铁行业碳达峰、碳中和目标稳步实现;

10)完善高标准的钢铁行业转型金融

标准体系,进一步明确钢铁企业适用转型金融标准的项目分类目录及量化指标,并确保其先进性,在明确信息披露等必要条件的同时,根据行业技术革新进行动态调整,全面促进钢铁行业低碳转型的良性发展。