从社区的尺度出发思考气候行动,总有几个令人困扰的割裂之处

- 评估工具越来越多,对行动的表述和想象却越来越单薄;

- 在社区资源有限的情况下,丰富的结构化方案并不帮助找到有效的行动策略;

- 关于理论的讨论越讲越多,迈向行动的步伐却遇到重重阻力。

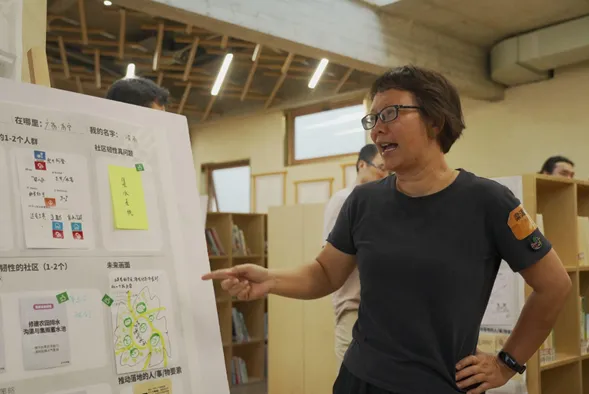

第二届鸭先知文化节中的“韧性未来与在地共创”工作坊,正是基于这些问题筹备的。我们邀请众多在社区工作的行动伙伴一起,从他们的视角出发,梳理那些原本可以被讲述、但往往被忽视的细节,并在「韧性未来」这个共同愿景中,看到新的行动机会。

© Greenpeace

| 想象行动从具体的问题和具体的人开始

一个气候行动的萌芽,往往并非因为“要减排”或“有助于适应气候变化”这种概念性的呼吁,而是因为某件事情直接影响了个人的日常——她走不出门了,她的经验没法传下去了,她的生活空间正在被现实挤压掉。

例如,在乡村,气候行动的开始,是重新设计种植工具。

在广西,有许多七旬“种菜好手”,她们一辈子与天气、瓜果和土地交织在一起。即便极端天气越来越频繁,她们依然没有放弃自己的一亩三分地,而是在脚下的土地做出调整和应对。但随着年岁增长,常用的农具却成为负担——为年轻劳动力设计的工具,反而限制了她们继续劳动的能力。对这些工具进行适老化改造,便成为帮助她们在气候变化的挑战中能够继续耕作的真实行动。

在城市,气候行动,从关注老年基础疾病开始。

来自珠海的伙伴观察到,许多老年人常年受关节炎困扰,极端的高温、暴雨可能让病情加重,影响出行,甚至危及灾害来临时的逃生能力。因此有效回应气候行动的出发点,不是泛泛地问「如何适应气候」,而是更加直白的追问「怎么让“腿脚”更加有力」。

在伙伴们已经做过的气候行动中,最触动她们的也回到了具体的人和事物:

卓明信援的伙伴说,灾后最紧缺的不是电,不是水,而是驱蚊水——因为没有人预料到蚊虫爆发会造成更大的健康问题。杭州市生态文化协会的伙伴关注到那些在极端天气中还要接单的外卖员,他们在平台绩效考核和生计需求的双重夹击下,根本无法“主动避险”。广西国仁的伙伴提到,村里的水柜早已干涸,不是因为没人修,而是因为随着技术替代的推进,传统的维修方法和社区协作机制正在被遗忘,没人知道怎么修了。

我们看到,当行动从一个人群、一个社区的真实处境出发,对行动的讲述变得更加丰富、多样,解决问题的可能性也随之被打开。

| 气候韧性:不是行动的标准答案,而是识别机会的方式

从具体的人和问题出发,找到可行的行动方向只是第一步。顺着逻辑推导,我们不难在纸面上搭建出一个结构化的框架或方案。但对资源有限的社区来说,真正的问题不是“没有框架”,而是“从哪一部分开始做起”。我们选择“气候韧性”作为行动策略讨论的引导框架——并不是因为它是最优解,而是因为它提供了一种在资源受限下兼顾愿景与现实的判断方式。

一方面,它是许多行动者共同的愿景。许多参与者本身就是“更有韧性、也不服输”的人——面对反复出现的问题,没有人轻易放弃,也没有人只是等待。他们总在反复试错中,一步步“从缺口里找可能”。

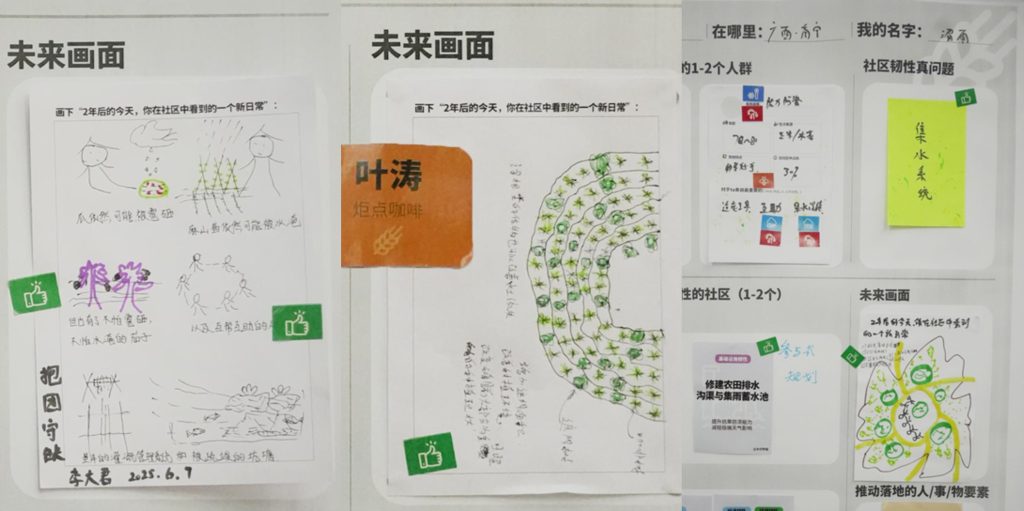

另一方面,我们也希望借助“韧性”这个框架做一次查漏补缺,从社区伙伴提出的行动出发,开始思考一个问题:在社区未来图景的构成中,如何为有限资源匹配到最大化成效的行动方案?

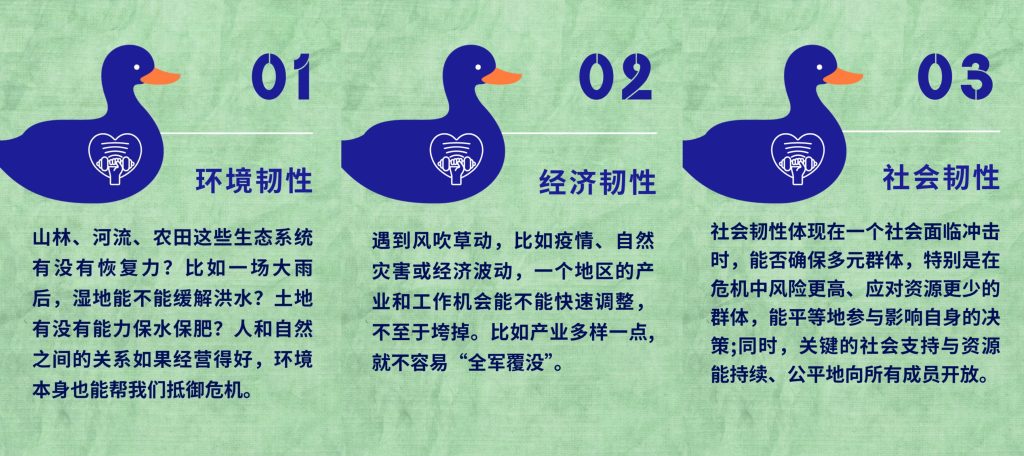

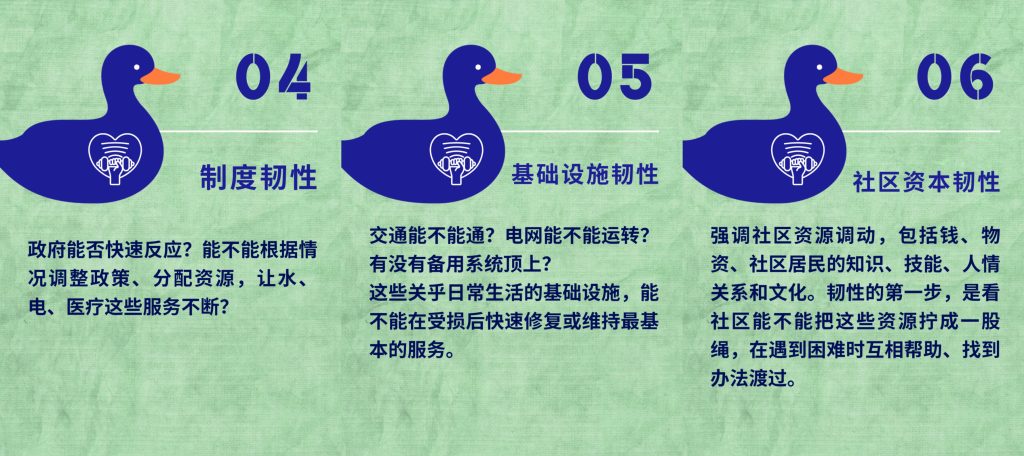

这个框架将韧性拆解为多个维度:

在六个维度的韧性卡牌中,伙伴们不约而同地选择了“社区资本韧性”。在具体实践中,“互助”是被反复提及的关键词。

对来自云南的人类学者李睿俊来说,互助是一群返乡青年围绕“采菌”这件事组建起协作网络。这个由五个姓氏家族组成的社区,近年因“采菌热”逐渐受到关注。年轻人从更远的视角重新理解这门地方技艺,也以新的方式介入社区事务,在传统与现代之间开辟出协作的道路。

对其他来自广西、陕西与河北的伙伴而言,互助也发生在代际之间。老人是社区种植知识的守护者,也是日常互助的主体。但面对基础设施脆弱与气候信息不对称时,年轻一代的参与就变得格外关键。如何把气候科学的语言翻译成长辈能听懂、愿意信、可以应对的提醒?这成了代际协作的核心挑战。种植小组、情景剧、影像共创,都是让不同代际共同进入问题的方法。

“社区资本韧性”可以是重要的起点,也可以是实现其他韧性目标的桥梁。来自广西的伙伴湄雨指出:“在我们社区,最终要解决的是集水系统的问题。互助挺重要的,但还有其他方式可以解决这个基础设施问题。不能因为强调互助,就忽视其他机会。”

| 气候韧性,从创造集体记忆开始

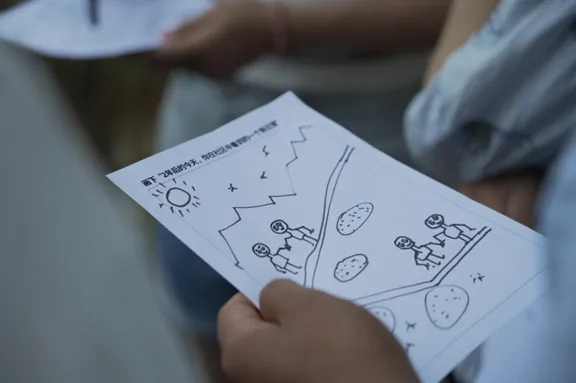

即便已经找到行动的方向,社区伙伴们在现实中,仍旧面对着钱不够、人很难聚起来、技术没法一步到位的问题。因此,我们还想更进一步——回到社区,对于这些浮现出的行动方向,我们立刻就能做的是什么?

比如在讨论“互助”时,来自广西的伙伴叶子说:“从一起做饭、一起吃饭开始吧。如果都不愿意一起吃饭,那社区韧性大概也是假的吧?”吃饭也许不是解决方案,但它是检验一段关系是否可靠、能否在压力下维持温度、能否恢复人与人链接的一个佐证。

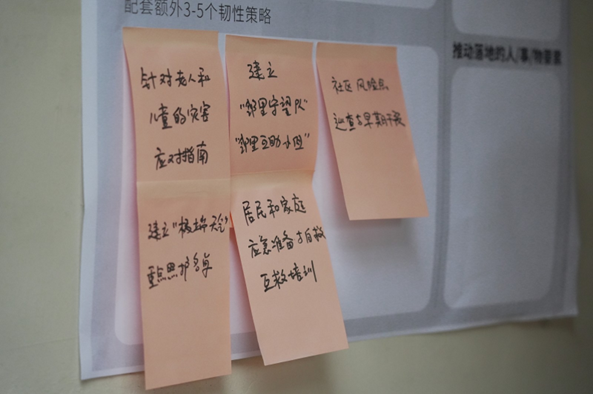

谈及“资金如何撬动”,伙伴纷纷选择了“将气候韧性囊括进有明确预算的方案里”这张卡片。例如,极端天气下的女性健康,可以放进乡村公共卫生计划中;饮水安全,也许能成为申请水利工程的抓手。不是靠一个“气候项目”解决一切,而是把气候作为一个放大镜、一个提醒机制,去撬动原本的资源。

至于“如何聚集人们开始行动”,伙伴们说关键不是号召,而是建立“有感觉”的集体经验。很多人不约而同地提到,社区的精神领袖很重要,但不一定是一个人,也可以是一种文化、一套约定俗成的习惯。外部专家讲PPT,可能没人听,但邻村的老人讲起自己种田时应对干旱的办法,却能让人信服。这些日常的、非专业的、非标准化的交流,构成了一种被经验滋养的在地精神,它常常会成为聚集人们行动的推力。

工作坊的最后,大家已经从“系统性”、“风险评估”、“行动工具”中跳脱出来,用自己的语言和方式,开始构思下一步可以做什么。或许没有一种路径完美,但正是这点点拼凑、互相支持的劲儿,撑起了社区真正的韧性——不是因为资源充足,而是因为谁都不肯轻易认输。

| 一份不服输的邀请

接下来,我们想把这些并不“壮观”,却贴近日常、制造改变的故事、方法和实践,汇集成一张持续生长的《倔强地图》。我们把它叫“倔强”,只是我们能给这些故事集合最接近的名字。它真正的样子,还要靠更多人的经验、选择和行动,一点点拼出来。

如果你也有一段经验、一些线索,欢迎在地图上留下你不服输的故事!如果你也有一段经验,一些线索,欢迎联系xinran.yang@greenpeace.org,留下你在气候行动中的不服输。

感谢为工作坊提供支持的鸭先知伙伴: