“最强大脑”王昱珩:我为什么要和绿色和平一起去南极—写在世界企鹅日

世界上每天都在发生很多新闻。过去的几个月里,《卫报》的一则新闻让我十分难过:由于气候变化和食物短缺,东南极的佩特斯岛(Petrels Island)的一个数量为1.8万对的阿德利企鹅种群遭遇了灾难性的繁殖失败,数千只新生企鹅只有2只成功存活,存活率不到1/1000。

独立于世界的尽头,南极是地球上唯一一个没有过人类文明的区域,因此对很多人来说,南极恐怕都有其独特的意义。我一向喜欢从绘画的角度解读这个世界,而如果地球是一幅水墨画,那南极就是这画中最后一片留白。

在这样一片神奇的地方发生这样的事,怎能让人不难过。而难过之余我更想知道:为什么会发生这样的事?我们还有办法挽回么?

所以,当绿色和平的“守护南极”项目邀请我去南极的时候,我知道这是一个好机会,让我可以用我的眼睛去观察南极,用我的身体去感受南极。也许亲自见证过那里,就能为我的迷思找到解答。

2018年的大年初二,我踏上了去南极的旅途。从北京出发,经过30多个小时的长途飞行,我到达智利最南端的小城蓬塔阿雷纳斯,再从那里中转与“极地曙光”号汇合。我们的航程目的地是南纬64°以南的威德尔海海域,那里就属于目前正在讨论中的全球最大自然保护区提案——威德尔海保护区的范围。

南极初印象

经过几天的波折,我终于真切地身处于南冰洋上了。站在甲板上眺望四周,眼前的景色和我脑中想象的南极竟完全不同:黑色的山、棕色的砂石,空气中缭绕着白色的雾气,海水深不见底,是一片泛着金属质感光芒的深青色。也许很多人都会用纯净和浪漫这样的字眼来形容南极,但是南极给我的第一印象,却是原始和粗犷。

除了引擎和破冰的声音以外,几乎没有一丝声响。手机也已经完全失去信号,好像整个世界都已经与我无关,而这里的冰山、陆地、海水才是全部。

在海上的第一天,我就幸运地看到了日落,夕阳洒落在海面和浮冰上,瞬间给眼前所能看到的一切抹上了温柔。在我登船之前,“极地曙光”号已经在南冰洋上行驶了2个多月,帮助来自美国加州大学的南极科学家完成了多次水下拍摄,他们希望可以用影像记录下威德尔海域的海底生态环境和物种状况,发现其中的生态脆弱点,并将这些数据和影像资料用于推动保护区的设立。

呆不够的甲板

我住在船舱的二层,和“极地曙光”号的甲板手分享一个房间。船上有属于自己的生活方式和文化,作为一艘常年行驶在极地的船,在这里生活需要遵守严格的规章制度:为了确保行驶安全,船员每天轮流值班,24小时不间断地在驾驶舱瞭望;为了尽可能减少对环境的影响,船上采用严格地垃圾分类和生活污水处理系统,同时要求登船的人避免使用含有微塑料的个护用品、含有微纤维的衣物;不论是登陆浮冰还是小岛,都需要确保鞋底消毒,避免把任何外来物种带到南极。

但在船上,我最喜欢的地方还是甲板。在这里,我贪婪地用眼睛捕捉南极的一切:天色瞬息万变,前一刻厚厚的云层还压在头顶,没多久阳光就又设法穿透出来,海水的颜色也随着光线的改变从近乎黑色的深青色变成碧蓝色,和漂浮在海面上的蓝冰形成鲜明的对比。

不光是我,即使是已经在海上漂泊2个多月的船员们,另一件乐此不疲的事就是在辽阔无边的海上寻找生命的迹象。每次看到天空中翱翔的海燕、浮冰上行进的企鹅和休息的海豹、或者惊鸿一瞥的鲸,大家都会用各自的母语发出惊叹——那是被毫无人工痕迹的自然之美折服的表现。

出发之前,我满怀希望,以为可以看到生活在南极的所有企鹅种类:3种阿德利企鹅和2种帝企鹅;可实际上,我只见到了3种阿德利企鹅,始终没能见到心心念念的帝企鹅,这也成为我此行最大的遗憾。

企鹅在南极生活的历史已经有4千万年。今天,仍有约2000万对企鹅年复一年在南极繁衍后代。帝企鹅或许是最能代表南极的企鹅,但我们却越来越难在南极觅到它们的踪迹。在过去的几十年里,同样因受到气候变化和食物短缺的影响,帝企鹅的数量已经不到60万只,其物种状况为“近危”。《自然》杂志的一篇研究预测,到本世纪末“帝企鹅的数量可能减少多达33%”。

我不禁联想到一种已经成为历史的动物——大海雀。作为第一种被正式命名为“企鹅”(penguin)、也是唯一一种生活在北半球的企鹅,大海雀因为人类的捕杀,于1844年从地球上永远消失。

深夜破冰

航海第三天,在前往威德尔海海域的途中,“极地曙光”号被一大片浮冰挡住了去路,可以说是此行中最大的挑战了。于是,深夜12点,包括船长在内,船员们开始了紧张的破冰操作。

我和绿色和平的其他工作人员在驾驶舱安静地观察船员的工作,连大气都不敢出。在船长的指挥下,船头的两盏探照灯生出巨大光束,就像在夜幕中撕开两条口子,在密集的浮冰中寻找突破口,一旦确定了就调整船头方向缓慢前进。当船头撞到目标浮冰,沉闷的响声和船体的晃动相伴而生,船也随即停住。大约重复2-3次,一块浮冰才会伴随着“嘶啦”的声音被彻底破开。

用了近半个小时,“极地曙光”号才缓慢地通过了眼前的浮冰区,来到了一小片开阔海域,可远处又是一样的景象:厚重的浮冰满满地塞住了眼前的水路,而更远处是连探照灯都照不到的漆黑区域——尽管大家都知道等在那里的是什么。

那一刻,我明白了为什么那群阿德利企鹅会遭遇繁殖失败:企鹅在觅食过程中要穿越海冰才能到达海洋。由于气候变化,位于东南极洲海域的那片企鹅栖息地出现了反常规模的大面积海冰,导致成年企鹅们不得不额外跋涉更远的距离——200公里才能到达海里觅食,而这个距离则意味着已经饥肠辘辘的新生企鹅还要再等3-4个月,才能吃到它的父亲或母亲带回的食物。

人类不属于南极

整晚都在沉闷的破冰声和撞击中度过,好在第二天“极地曙光”号还是按照原计划,成功地到达了威德尔海域。可以说我穿越大半个地球,为的就是此刻,我要把我见到、感受到的一切尽可能告诉更多的人——所谓见证。

可没想到威德尔海立刻给了我们一个下马威。此行之后,我才了解到有浮冰的地方通常更平静,而没有浮冰的开阔海域则意味着更大的海浪,于是,我晕船了。整整一天,几米高的海浪把“极地曙光”号拍打得剧烈摇晃,以至于我完全无法起床,只能一直保持躺着的姿势,即使屋内的物品因为摇晃而叮当作响甚至掉落也无能为力。

这时我才懂,能以36公里的时速,在这样的海浪里游泳的巴布亚企鹅,其实是一种多么伟大的动物。

一天以后,我们终于离开了风浪区,还争取到了一个登岛的机会,踏足了一个叫“企鹅岛”的小岛,在那里生活着一个几百只规模的帽带企鹅种群,以及成群的海豹。尽管穿着全套的防寒设备,但裸露在外的皮肤还是能感受到风的凛冽。岛上的帽带企鹅大部分都聚在一起,迎着海风笔直地站在乱石间,间或有一些好奇心重的企鹅主动走近我们,但无论是站着的还是走着的,我能感受到企鹅对我们这些来访的客人没有一丝戒心,何谈敌意。

几乎所有人都觉得企鹅蠢萌、可爱,我也不例外。但这次近距离的接触体验以后,我对生活在南极这片“苦寒之地”的动物们、对他们不息的生命力心生敬意。它们才是南极真正的主人,我们不是。

至此,如同收集拼图的碎片,我也终于找到了迷思的答案。如果说气候变化是造成这次企鹅繁殖灾难的“天灾”,那食物短缺就是“人祸”。

尽管未曾谋面,但在这或平静、或动荡的海面之下,生活着一种叫南极磷虾(krill,起源于挪威语,意为“鲸的食物”)的动物,而它恰恰是南极食物链的关键物种,与几乎所有南极野生动物密切相关:世界上最大的动物蓝鲸一口可以吃500公斤磷虾;企鹅的粪便因为吃磷虾而变成了可爱的粉红色;多种鲸和海鸟每年会迁徙数千公里,就为了去南极吃磷虾; 食蟹海豹的牙齿甚至进化出了专门用来吃磷虾的过滤结构。

而人类与南极的交集,也与这小小的磷虾有关。始于1961年,人类开始捕捞南极磷虾,主要用于人类食用、制作含Omega-3的保健品、饲料甚至宠物食品。而近年来磷虾捕捞作业正在越来越靠近企鹅、鲸和海豹的繁殖区域,这将直接影响到这些处于繁殖季的动物的“粮食安全”。

磷虾之于企鹅与人类,到底对谁更至关重要,高下立现。

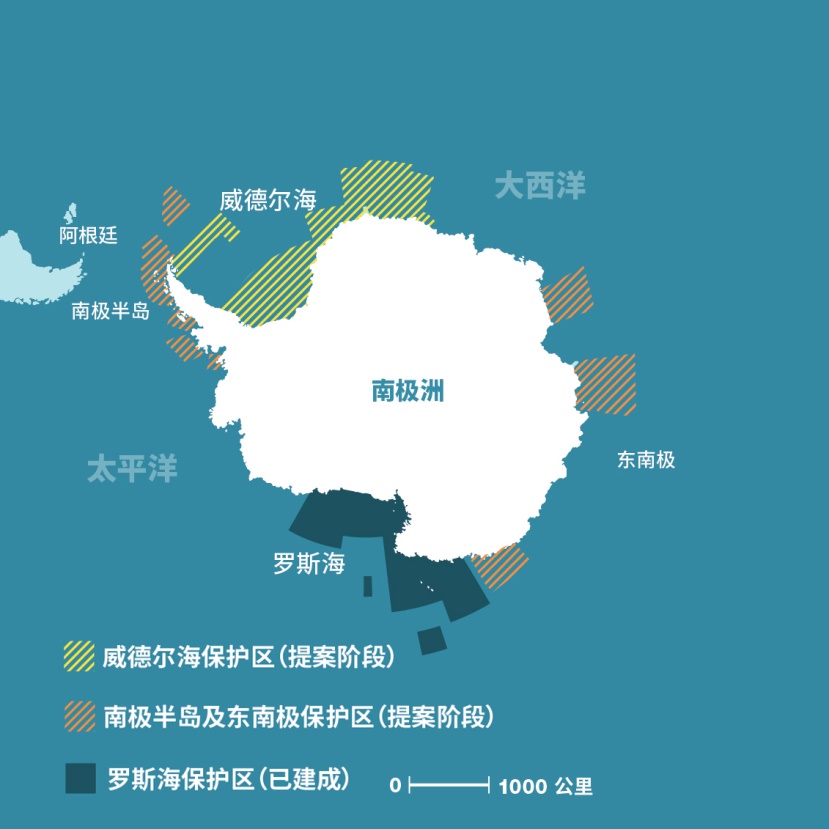

好在,已经有人意识到这些问题,并提出了解决方案——通过在南极设立海洋保护区,把磷虾捕捞船阻挡在保护区区域之外,给包括企鹅在内的南极野生动物一个不被侵扰的生存环境。2011-2016年,经过5年的不懈努力,“南极海洋生物资源养护委员会”(或称南极大会)终于一致通过了罗斯海海洋保护区的提案,约155万平方公里、相当于2个东三省面积的辽阔海域得到了保护。

而在今年10月,包括中国在内,25个南极大会成员国将对面积达到180万平方公里的威德尔海保护区的提案进行讨论,一旦通过,这将是全世界最大的自然保护区,成为超过10000种野生动物的庇护所——当然也包括磷虾,包括企鹅。

在中文里,企鹅的“企”字是象形字,不仅形似一只站立的企鹅,而且意味着企鹅用企望的姿势守护自己的家园。当我在南极和帽带企鹅相遇的时候,我企望今年的南极大会可以做出正确的决定,设立海洋保护区,守护南极,保护那里的每一个生命。

如果你也想为“世界的尽头”和那里的居民做点什么,可以扫描下方二维码,和我一起成为绿色和平的“南极守护者”,让南极大会听见我们的声音。

作者:王昱珩