卡牌详情

Cards Details

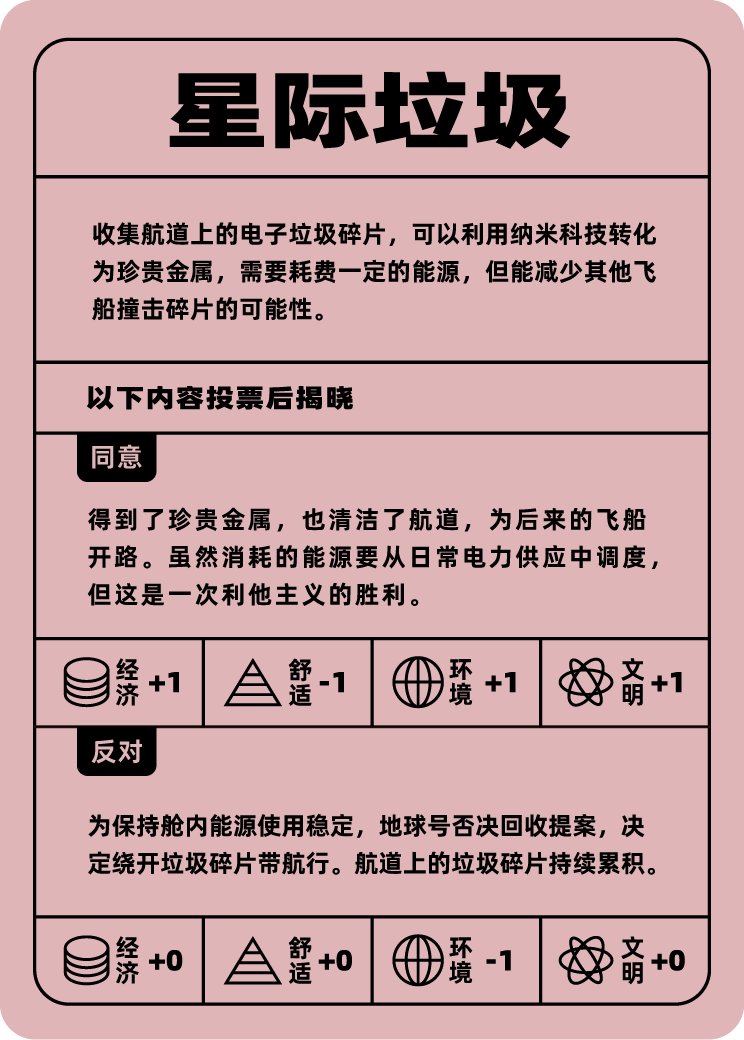

星际垃圾

自1957年10月4日苏联成功发射人类第一颗卫星以来,截止2021年,根据美国洲际导弹防御系统雷达网公开的检测数据,围绕地球转动的人造空间碎片估计总共有1亿多块,尺寸从毫米级、厘米级到米级以上不等。大于10厘米的约2万9千块,最大的甚至长达十几米;在1-10厘米之间的有75万个;毫米级的有1.66亿个[1]。这些太空垃圾主要来源于航天发射活动中抛弃的多余负重、在寿命时间外的卫星、太空垃圾碰撞出的新太空垃圾和导弹反卫星实验。

太空垃圾的飞行速度约为7.8千米/秒,如果与航天器撞击,质量轻的可能只是留下撞击的凹痕;质量重的则可能穿透航天器,造成部分系统失灵,甚至会使航天器脱轨。为了研究太空中的微流星体和垃圾碎片对航天器造成的伤害,1984年4月挑战者号航天飞机将圆柱形“长期暴露装置”释放到近地轨道,到1990年1月被回收后,其表面仅肉眼可见的撞击凹痕就超过3.2万个,相当于每天被撞击15次[2]。

2009年,美国的通信卫星“铱星33号”与退役的俄军事卫星“宇宙2251号”在近地轨道上相撞[3],产生大量的碎片。这些碎片之间还继续相互撞击,产生更多更细小的碎片,甚至可能对目前在低地球轨道运行的航天器造成永久性的安全威胁。航天专家将这种恶性循环称为凯斯勒现象:近地轨道运转物体的密度达到一定程度时,它们在碰撞后产生的碎片能够形成更多的新撞击,形成级联效应,此后,近地轨道将被危险的太空垃圾所覆盖,从而使得太空环境变得非常危险,甚至在之后的数百年内都无法继续安全地发射新的航天器。

© Greenpeace East Asia 2025